“弘揚和傳承優秀傳統文化·在路上”②

引言:十九大報告指出,文化是一個國家、一個民族的靈魂。文化興國運興,文化強民族強。堅定文化自信,推動社會主義文化繁榮興盛。

上月召開的全國兩會上,如何傳承弘揚優秀傳統文化,推動其創新性發展、創造性轉化,讓優秀傳統文化為群眾喜聞樂見,成為各界熱議的話題。本期“弘揚和傳承優秀傳統文化·在路上”專題,我們采訪到重慶曲藝家協會副主席、秘書長,國家一級演員,中國曲藝牡丹獎獲得者劉靚靚,為您講述“四川清音”的故事。

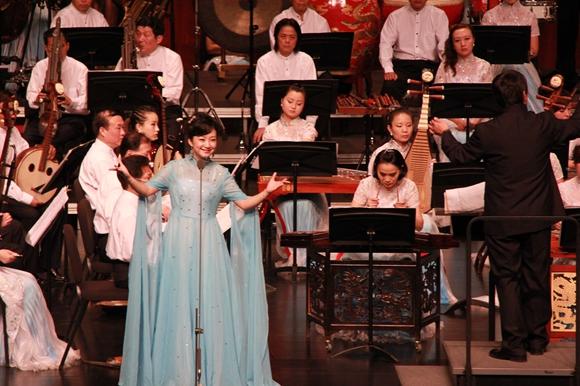

重慶文藝網4月16日6時訊(記者 吳思佳)舞臺上的劉靚靚清新俏麗,嗓音清脆明亮,氣質溫婉優雅。而在臺下,這位從藝28年的重慶妹子卸下妝容后,依然雙眸靈動,皮膚白凈,容顏清秀,看不見歲月在她臉上留下的痕跡。28年間,劉靚靚獲得了不少頭銜,國家級非物質文化遺產項目四川清音代表性傳承人,重慶曲藝家協會副主席、秘書長,國家一級演員,中國曲藝牡丹獎獲得者。這些,都是她堅守傳統文化、不斷創新發展的成績。

從藝28年 她把四川清音唱出國門

劉靚靚從小熱愛文藝表演,在學校里,一直都是班里的文藝骨干。1990年,她被推薦到重慶藝術學校(現重慶文化藝術職業學院)學習曲藝。那一年,她16歲,第一次接觸到四川清音。

為了讓學生成為綜合性人才,學校老師要求他們“一專多能”,除了一專——挑一個“學得精”,還得“多能”——金錢板、車燈、四川盤子、四川竹琴等曲種也都要會。“學習這么多曲種,身體吃得消嗎?”劉靚靚聽到記者這么說,笑了笑,“學習過程確實充滿了艱辛,手被打出血泡、起厚老繭,這都是家常便飯。尤其是學習琵琶的時候,一個班幾十個學生,老師哪能全部照顧得到。有些技法都是‘傻練’出來的。但當時又太小,悟性不高,彈奏姿勢不規范,以至于現在長時間伏案工作,肩頸疼痛,出現眩暈。甚至有時頸椎病發作,整晚睡不著,起床都需要人扶。”談起受的傷,她也說的風輕云淡,沒有一點抱怨。在她看來,吃了這碗飯,就要有基本的藝德和職業道德。

功夫不負有心人,長達五年的基礎學習后,老師認為她有往四川清音有發展的潛質。1995年,劉靚靚進入重慶市曲藝團,先后跟隨四川清音傳承人李靜明、譚伯樹夫婦,肖順瑜、鄧碧霞等系統學習四川清音的表演技巧。

2013年3月22日晚,在“俄羅斯中國旅游年”主題文藝演出中,伴隨著茶藝表演和俏花旦伴舞,劉靚靚憑借一曲《布谷鳥咕咕叫》把四川清音唱進了克里姆林宮,這是整臺演出中唯一的曲藝類節目,也是國家級非物質文化遺產項目四川清音第二次出現在高規格的國際舞臺上。

為何劉靚靚能夠成為“俄羅斯中國旅游年”演出人員?“美麗中國導演在重慶排演節目時看了我的演出,覺得特別滿意。于是找到我,希望我作為四川清音的代表到俄羅斯表演。我就選擇了能夠展現我們西南地區風貌,巴渝人家特點的近現代作品。”作為重慶妹子,劉靚靚希望能把地方傳統文化發揚出去,甚至走出國門。

傳承200年 四川清音跟隨時代不斷變化

四川清音有200多年歷史,最早叫“唱小調”,又因演唱時藝人自彈月琴或琵琶,被稱為“唱月琴”或“唱琵琶”,后來又被稱為“清音”。解放后,重慶成立“曲藝演唱生產組”(市曲藝團前身)進行例行演出時,在偶然機會中,“四川清音”的名稱被正式確定下來。

“那時,生產組在解放碑演出,為來自五湖四海的文藝工作者提供了休憩之地,文化氛圍非常濃厚。生產組在解放碑演出,除了重慶民間老藝人,還有來自全國各地的曲藝人也在此表演。當時,每天都會把寫有其來源地的節目演出單的木板掛在門口,比如京韻大鼓、蘇州評彈等。唯獨‘清音’沒有寫上來源地。突然有天,觀眾詢問‘其他節目都有歸屬地,那清音又是哪個地方的?’當時重慶還屬于四川省管轄,于是生產組在‘清音’前面加上‘四川’二字,從此,‘四川清音’正式得名。”劉靚靚為記者講述了“四川清音”的由來。

四川清音傳統演唱方式是坐唱,擺上一兩張八仙桌,面對聽眾,主唱者坐在正面居中,琴師坐在左右兩邊。1952年重慶接待前蘇聯文化代表團演出中,鄧碧霞演唱傳統名曲《悲秋》時,將竹鼓放在專制的竹架上,改坐唱為站唱,首創四川清音新的表現形式,為清音藝人所效仿。后來,坐唱的形式逐漸被站唱代替。

1995年,市曲藝團創作的四川清音表演唱《搬上新居迎太陽》登上舞臺,這是由站唱轉為表演唱的代表性作品,榮獲文化部第九屆文華新節目獎。“1998年,我們帶著這部作品參加中國曲藝節時,由于當時整個曲藝界都沒見過這種形式,有些爭議是正常的。但現在看來,其實整個曲藝界都在這樣做,我們表演的還是四川清音,并沒有脫離本體,只是把鼓板架子放在一旁,融入了更多的表現形式。因為呈現形式新穎,觀眾接受度很高。”劉靚靚感慨,“我們也算是第一個吃螃蟹的人。”

改革開放40年 文化沖擊推動四川清音創新發展

十九大報告提出,要“推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展”。劉靚靚認為,這句話為今后文藝工作者明確指明了方向。“優秀的傳統文化必然會在不同時期,由于社會風貌的發展變化,會跟隨時代腳步,有著積極向上的創新轉換。如果固步自封,必然會被淹沒、淘汰。”

時代在變化,四川清音也在不斷變化。名稱由“唱小調”到“唱琵琶”,最后正式得名為“四川清音”;演奏方式由一人獨唱到一人伴奏一人唱,再到十幾人的樂隊伴奏;伴奏由琵琶到現在的交響樂、電子音樂等等。劉靚靚堅信,這就是四川清音在不同歷史時期,根據社會、人民群眾的需要,在不脫離本體基礎上,不斷摸索改進、創新融合的象征。

今年是改革開放40周年,國際文化交流愈發密切。“各種文化的沖擊,讓老百姓看花了眼。老百姓選擇多了,不可能天天只看一樣。并且四川清音屬于地方傳統戲曲劇種,受語言局限,受眾少是很正常的事情。”談到清音發展最大的問題,劉靚靚并沒有太多擔憂,“既然四川清音屬于優秀傳統文化,并且跟得上時代步伐,我們就一定會繼續保護傳承發揚下去。”

“不接天線就掉線,不接地氣就斷氣。發展四川清音,就要響應時代呼聲,展現老百姓對美好生活的向往,用我們特有的說唱技巧,吸納各種曲種優點,創造老百姓喜聞樂見、以現當代審美能接受的作品,說唱中國好故事。”在劉靚靚看來,這就是優秀傳統文化傳承下去的首要動力。

如今,“戲曲進校園” 活動正在蓬勃開展。為何選擇把弘揚中華優秀傳統文化的重心放在學校、放在孩子身上?“這表示大家意識到傳統文化的傳承,需要從娃娃抓起。至少從了解傳統文化開始,在了解的基礎上,加上后天愛好,我相信他們必將成為今后的傳承人。”劉靚靚對此很有信心。

2016年初,劉靚靚在沙坪壩區兒童藝術學校開設了四川清音、四川盤子課程,定期為孩子進行專業指導,至今已經堅持了2年。“當時,他們學校有個演唱四川清音的孩子要參加比賽,想邀請專業老師對其進行指導,于是通過一些辦法找到了我。學校的校長張熙對于傳承優秀傳統文化這塊非常重視,當時他就提出希望我在學校開課的請求。看到校長如此重視,作為傳承人的我也非常高興,于是我沒講任何條件,立刻答應。”劉靚靚表示,接下來還將不遺余力地推廣傳統文化,希望與更多的學校進行長期深度合作。

主管:中共重慶市委宣傳部 主辦:重慶市文化和旅游發展委員會、重慶市文學藝術界聯合會、重慶市作家協會、重慶華龍網集團股份有限公司

Copyright ?2016 www.nevadaplaces.com, All Rights Reserved.

中共重慶市委宣傳部版權所有 ICP備案:渝ICP備11000637號-21 聯系我們 |關于我們