華龍網(wǎng)-新重慶客戶端訊(記者 杜典韻)9月15日晚,第十三屆中國藝術(shù)節(jié)在河北雄安落下帷幕,備受矚目的文華獎在閉幕式上揭曉。重慶川劇院創(chuàng)排的川劇《江姐》榮膺第十七屆“文華大獎”。

文華獎是文化和旅游部設(shè)立的國家舞臺藝術(shù)政府獎,是我國舞臺藝術(shù)領(lǐng)域最高獎,此次獲獎是繼2000年川劇《金子》獲得“文華大獎”后,重慶再度斬獲該獎項。

9月11日,川劇《江姐》在重慶川劇藝術(shù)中心以線上直播的方式參與了文華獎決賽終審。當(dāng)晚,超過50個平臺的1677.88萬人次在線上重溫了紅巖英烈江姐的動人故事。業(yè)內(nèi)人士感慨:“川劇《江姐》用優(yōu)美動聽的聲腔旋律、精湛動情的表演能力、紅色經(jīng)典的當(dāng)代表達,展現(xiàn)了一個有血有肉的江姐,是近幾年來戲曲劇目、紅色經(jīng)典劇目中不可多得的藝術(shù)精品。”

新嘗試:用重慶戲演重慶事 挖掘紅色資源打造本土特色

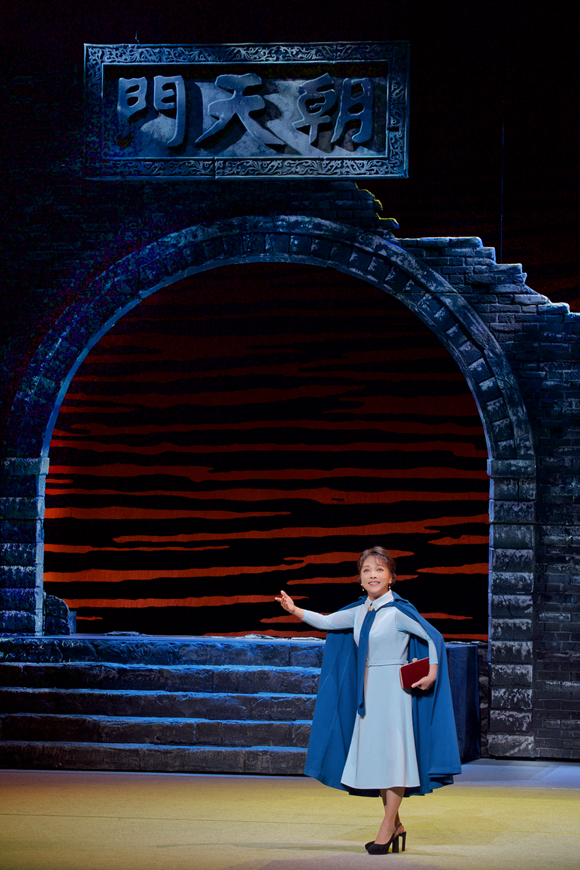

川劇《江姐》由中共重慶市委宣傳部、重慶市文化和旅游發(fā)展委員會指導(dǎo),重慶市川劇院、重慶市沙坪壩區(qū)人民政府、重慶市奉節(jié)縣人民政府、重慶市沈鐵梅文化發(fā)展基金會聯(lián)合打造,由川劇領(lǐng)軍人物沈鐵梅領(lǐng)銜主演,國家一級導(dǎo)演歐陽明執(zhí)導(dǎo)重排,國內(nèi)頂尖級主創(chuàng)團隊傾力打造。該劇取材于小說《紅巖》,于2018年1月首演。

“江姐”是重慶人民從小就耳熟能詳?shù)拿郑敲總€重慶人都刻在心中的紅巖英烈。全國各地以“江姐”為題材創(chuàng)作的藝術(shù)作品從歌劇、京劇、越劇、電影等應(yīng)有盡有。然而,川劇版《江姐》的橫空出世,將重慶本土優(yōu)秀戲曲文化和愛國主義精神進行巧妙融合,讓江姐說回了重慶話,讓這個發(fā)生在重慶大地上的故事,被重慶地方劇種給演繹了出來。

中國評劇院藝術(shù)指導(dǎo)、北京演藝集團藝術(shù)委員會副主任、一級作曲王亞勛曾這樣評價:“排演‘江姐’的劇目很多,但是我覺得,用川劇的方式來演繹這個發(fā)生在重慶的故事,無論是從地域、語言、歷史上來說,都非常吻合。”人民日報文藝部原主任、高級記者、高級編輯劉玉琴也曾表示,川劇《江姐》在編導(dǎo)演、音舞美二度呈現(xiàn)上,充分發(fā)揮了川劇的藝術(shù)魅力。川劇《江姐》濃厚的精神價值和優(yōu)秀的藝術(shù)品格相結(jié)合,傳遞了濃郁的地域特色,是今后改編移植的可貴實踐。同時,選擇這部貼合重慶本土特色的劇目進行打造,也是重慶川劇院對當(dāng)?shù)丶t色資源的梳理、挖掘、再創(chuàng)造的一種有益嘗試。

新表現(xiàn):打磨細節(jié)精益求精 推動傳統(tǒng)劇目創(chuàng)新性發(fā)展

眾多珠玉在前,川劇版《江姐》憑何從全國眾多的類似題材劇目中脫穎而出?這是川劇《江姐》所面臨的巨大壓力。

文藝是時代前進的號角,最能代表一個時代的風(fēng)貌,最能引領(lǐng)一個時代的風(fēng)氣。沈鐵梅介紹,在劇目誕生之初,劇組就一直致力于考慮如何把“江姐”演繹成一個讓當(dāng)今人信服的英雄人物,如何讓中國現(xiàn)代戲富有傳統(tǒng)戲曲的表現(xiàn)力。“我們想要讓觀眾從這個經(jīng)典故事中體會到傳統(tǒng)藝術(shù)在當(dāng)代的文化價值、審美價值和精神價值。”

國家一級指揮、川劇《江姐》的配器王曉剛介紹:“演出是一個藝術(shù)團體的生命,與其說川劇《江姐》是打磨出來的,不如說是演出來的。”截至目前,川劇《江姐》已累計演出108場,這在全國的戲劇舞臺作品中都是不多見的。大量的演出經(jīng)歷讓主創(chuàng)團隊獲得了充分的演出經(jīng)驗和評價反饋。

首演至今,主創(chuàng)團隊充分發(fā)揚“釘釘子”精神,多次召開專家研討會征求專家建議,在演出后收集群眾反饋意見,然后不斷打磨修改、精進細節(jié)。在一次次的磨合與試煉中,不斷朝著精品劇目的方向砥礪前行。

在舞美設(shè)計上,該劇采用了虛實結(jié)合的形式,營造出山城吊腳樓、竹林、青石板、嘉陵江等地域元素符號,凸顯了極具戲曲特色的假定性和虛擬性。在音樂和劇情設(shè)計上,川劇《江姐》不斷強化著川劇的戲曲邏輯和聲腔特色,將戲曲的程式化與故事中人物的傳奇感相融合,力求讓劇目回歸戲曲本體,充分展現(xiàn)沈鐵梅“腔中有人,人活腔中”的聲腔神韻。

劇目在唱腔設(shè)計、劇情編排、譜曲配器上進行了獨立創(chuàng)作,在唱腔上用最具川劇特色的“高腔”作為全劇音樂的主體,配以小型民族管弦樂隊為伴奏,保持了川劇高腔“幫、打、唱”的特點,對《紅梅贊》進行了戲曲化、川劇化改編和設(shè)計。

其中,沈鐵梅用她對川劇聲腔、人物性格的理解把控與豐富的演出經(jīng)驗,恰到好處地將一個革命者的理想信念和一位普通女性相融合,塑造了一個有血有肉的優(yōu)秀女共產(chǎn)黨員形象。河南省文聯(lián)副主席、一級編劇陳涌泉表示:“在觀看這部戲時,我看到沈鐵梅在編、導(dǎo)、演、唱腔設(shè)計、理論探索方面的全方位思考,全面充分展示了沈鐵梅作為中國戲曲表演藝術(shù)的領(lǐng)軍人物的藝術(shù)風(fēng)采,文化高度和綜合實力。”

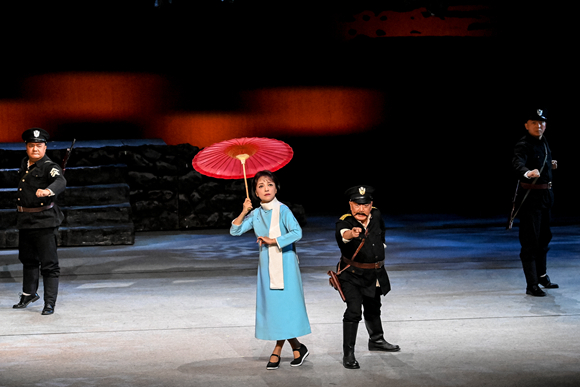

例如,當(dāng)江姐驚聞?wù)煞蚺硭蓾隣奚呢模闷鹫煞蛩徒o她遮風(fēng)蔽雨的雨傘一邊吟唱一邊舞蹈,這雨傘在她手中翻飛傾斜,有如“寒風(fēng)撲面卷冰霜”的腥風(fēng)血雨,又好似一面盾牌抵御著她內(nèi)心的巨大悲痛。最后,鮮紅的雨傘被她抱在懷中,似一株傲雪凌霜的紅梅,陪伴著她在革命的道路上堅定向前,她的唱腔也由哀切變得堅定。當(dāng)叛徒甫志高來誘騙江姐時,一段精彩的對唱將甫志高的狡詐陰險與江姐的沉著機智、不顧個人安危的高尚品格體現(xiàn)得淋漓盡致,充分展現(xiàn)了川劇善于組織情節(jié)的藝術(shù)張力。

劇目在對“繡紅旗”的創(chuàng)新性改編上也別出心裁。有別于大部分類似作品中幾人圍坐對著一塊布一邊唱一邊繡的場景,川劇《江姐》化靜為動,安排了一場演員與黃稠的精彩調(diào)度,伴隨著歌聲,黃稠最后組成了一個巨大的五角星,給不少專家和觀眾都帶來了巨大的視覺震撼。

新活力:精神內(nèi)涵引發(fā)共鳴 傳統(tǒng)劇目注入更多新鮮血液

為了在文華大獎的終評中獲得更好的表現(xiàn),懷著“想帶著川劇《江姐》從高原邁向高峰,助力重慶在文華獎上再攀高峰”的美好愿景,從8月到9月初,《江姐》劇組全體人員決心對該劇進行全面的細節(jié)打磨。其間遇到了多個角色、器樂臨時“大換血”等種種困難,但全劇組人員充分學(xué)習(xí)發(fā)揚劇中江姐的精神,上下齊心、不負韶華、積極奉獻,把這些困難都一一克服了下來。

“在排演《江姐》這部戲的過程中,所有演員不斷與戲中的革命先烈們進行著激烈的換位思考與靈魂共鳴,巨大的壓力督促著每位演員飛速成長。其間,演員們不僅增長了對程式動作與情節(jié)的融合理解,更潛移默化地被劇中人物的革命斗志和理想信念影響著。”沈鐵梅介紹,“劇中先烈們隱藏在革命斗志下的那種對美好生活的向往與蓬勃生命力,不斷振奮著舞臺上的每一位演員。”

戲外,舞臺下的觀眾們也被這部劇中的精神內(nèi)涵所不斷感動與影響著。“把川劇這個川渝地區(qū)的文化瑰寶和文化名片傳承、發(fā)展好是我們的使命,所以,我們要利用川劇的優(yōu)勢特色來讓‘江姐’更加鮮活真實,在保有川劇程式特點的基礎(chǔ)上,大膽創(chuàng)新,讓傳統(tǒng)戲劇在新時代迸發(fā)出新的生命力。”沈鐵梅表示。

今天,越來越多的年輕人開始了解川劇,主動走進川劇劇場,甚至主動學(xué)習(xí)川劇,近距離感受這項國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的魅力。在今年春節(jié)期間,國家藝術(shù)基金組織開展的“共享中國年 攜手向未來”的網(wǎng)絡(luò)傳播系列活動中,許多網(wǎng)友在線上觀看完川劇《江姐》后,紛紛留言表示被川劇的表現(xiàn)力和感染力所折服。無獨有偶,在不久前的文華大獎終評直播中,也有不少網(wǎng)友發(fā)表了“震撼!演得太棒了!”“為川劇感到驕傲!”等評論。

“在我看來,我們所演繹的故事能夠吸引他們,是紅色經(jīng)典的價值與傳統(tǒng)戲曲的魅力兩者共同加持的成果。”重慶市川劇院副院長徐超認為,“當(dāng)越來越多的年輕人在川劇中融入感情,感受傳統(tǒng)文化的魅力時,文化自信也就有了更廣闊的土壤和更持久的生命力。”

沈鐵梅表示,此次川劇《江姐》能夠榮膺文華大獎,她感到非常驕傲與自豪。“未來,我們將再接再厲,繼續(xù)以精益求精的態(tài)度對待每一個作品,讓川劇這張重慶文化名片在新時代煥發(fā)出新的活力,讓傳統(tǒng)藝術(shù)活在當(dāng)下、活在人民心中,讓傳統(tǒng)戲曲在更大更好的舞臺上散發(fā)光芒。”

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)