編者按

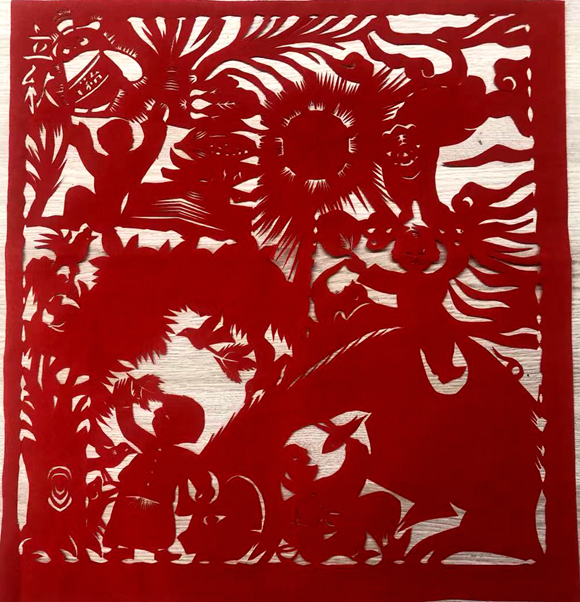

一年四季 ,二十四時;風景更迭 ,各美其美 ;手握剪子 ,紙呈其意;穿梭其間 ,感潤于心。

每個節氣都是一首詩,一首民間小調,是斗轉星移中的百姓煙火,是四季更替里的柴米瓊漿。今推出“剪紙說節氣”欄目,邀請重慶市非遺剪紙傳承人,“剪裁”節氣故事,展現非遺魅力,用大地上蓬勃生長的詩行吟誦民族血脈里的基因故事。

(詩詞)

《立秋》

宋 劉翰

乳鴉啼散玉屏空,一枕新涼一扇風。

睡起秋色無覓處,滿階梧桐月明中。

(簡介)

立秋,是二十四節氣中的第十三個節氣,也是秋季的第一個節氣,意味著秋天的開始,暑去涼來,禾谷成熟。

(氣候)

此時,我國很多地方仍處在炎熱的夏季,“秋老虎”余威還在。有不少年份,立秋熱,處暑依然熱,故有“大暑小暑不是暑,立秋處暑正當暑”的說法。

(農事)

立秋日對農人尤為重要,有農諺說:“雷打秋,冬半收”“立秋晴一日,農夫不用力”,說的是立秋日如果聽到雷聲,冬季農作物就會歉收;如果立秋日天氣晴朗,必定會風調雨順,沒有旱澇之憂,可坐等豐收。此外,還有“七月秋樣樣收,六月秋樣樣丟”“秋前北風秋后雨,秋后北風干河底”的說法。也就是說,立秋日在農歷六月還是農歷七月,直接關系到五谷的豐歉。

(物候)

立秋三候為:“初候涼風至,二候白露降,三候寒蟬鳴”。立秋后,小北風帶來絲絲涼意;晝夜溫差使空氣中的水蒸汽凝結,形成植物上的露珠;秋天感陰而鳴的寒蟬,好像告訴人們酷熱已經過去。

(習俗)

立秋有立秋節、秋忙會、貼秋膘、啃秋等習俗。

立秋節

也稱“七月節”,每年公歷8月7日或8日開始。《禮記·月令》記載:“立秋之日,天子親帥三公、九卿、諸侯、大夫以迎秋于西郊。”漢代仍承此俗,《后漢書·祭祀志》記:“立秋之日,迎秋于西郊,祭白帝蓐收,車旗服飾皆白,歌《西皓》、八佾舞《育命》之舞。并有天子入圃射牲,以薦宗廟之禮,名曰軀劉。殺獸以祭,表示秋來揚武之意。”到了唐代,每逢立秋日,也有祭祀活動,《新唐書·禮樂志》中說:“立秋立冬祀五帝于四郊。”

秋忙會

秋忙會一般在農歷七八月舉行,是為迎接秋忙而做準備的經濟貿易交流大會,有的與廟會一起舉辦,也有的專門為秋忙而舉辦,其目的是交流生產工具,變賣牲口,交換糧食以及生活用品等。秋忙會設有騾馬市、糧食市、農具市、布匹市、雜貨市等,大會期間有戲劇演出、跑馬、耍猴等節目助興。

貼秋膘

民間流行在立秋這天以懸秤稱人,將體重與立夏時對比。人到夏天,胃口有變化,飲食又清淡,兩三個月下來,體重大都要減少一點。天氣轉涼,人們胃口大開,希望增加一點營養,以補償“苦夏”的損失,補的辦法就是吃肉食,“以肉貼膘”,俗稱“貼秋膘”。

啃秋

對城市人家來說,立秋當日買個西瓜,全家圍著吃,就是啃秋了。農人的啃秋卻是豪放的。樹蔭下、院落中,他們三五成群圍坐著,分享各種時令蔬果:西瓜、香瓜、玉米等等,這是一種滿載迎接秋爽、期盼豐收之愿望的習俗。

特別鳴謝:重慶市民間文藝家協會會員、 重慶市文藝志愿者協會理事、 重慶工藝美術家協會會員、重慶市堰興剪紙代表性傳承人 徐雪玲

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)