傅應(yīng)康:癡迷二胡50余載 精湛技藝塑造工藝大師

二胡是中國傳統(tǒng)樂器中主要的弓弦樂器之一,它既古典,又因其纏綿音色而獨具魅力。今年74歲的傅應(yīng)康是一名退休教師,癡迷音樂的他不僅拉得一手好二胡,還會自己造二胡。從1967年制作第一把二胡至今,50多年里,傅應(yīng)康在家親手制作了近200把二胡,成了小區(qū)里的“巧工匠”。

傅應(yīng)康制作的應(yīng)月齋二胡講究一器一木,古木制作,具有聲音通透、音律優(yōu)美、匠心獨運、制作精美等特征,并匠心獨運,開發(fā)了生態(tài)環(huán)保、方便簡潔的絲綢、棉布、化纖三結(jié)合制作的人造皮進行蒙皮,成為二胡制作工藝一個大突破。日前,傅應(yīng)康被命名為沙坪壩區(qū)級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人,其傳承的應(yīng)月齋二胡傳統(tǒng)制作技藝還入選了重慶市第六批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄。

心靈手巧

苦心鉆研自制二胡

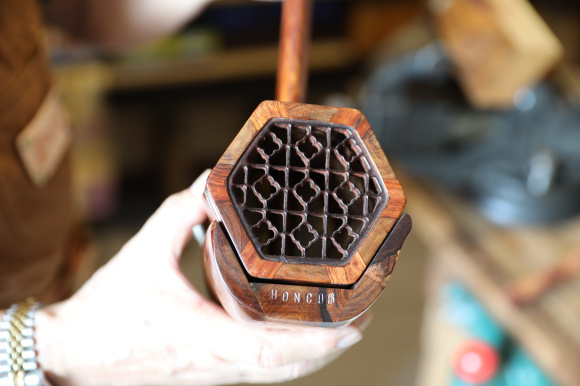

日前,記者來到傅應(yīng)康家中,一走進他的工作室就看到墻上掛著一排排二胡。“這都是老頭子自己做的。”傅應(yīng)康的老伴張淑梅說,家里現(xiàn)有10多把二胡,全是傅應(yīng)康手工制作。記者看到,這些二胡看上去大同小異,但每把的材質(zhì)不一樣,雕紋樣式都十分精細。

“高中時我就對二胡產(chǎn)生了興趣。”說起自己與二胡的緣分,傅應(yīng)康說這與自己高中的物理老師有關(guān),“那時老師喜歡樂器,常常教我們拉二胡和小提琴,這深深地影響了我。”傅應(yīng)康說,19歲以后他成了一名代課老師,后來進入中學(xué)教書,教過數(shù)學(xué)、體育、語文、政治,但從未與音樂沾邊,從事二胡制作,純粹是業(yè)余愛好。

“那時買把二胡要60元,我工資才24元。”傅應(yīng)康說,自己從小愛好手工藝制作,常幫人做家具,有一定的木工基礎(chǔ),“買不起,我想就干脆自己做一把。”沒有完整的學(xué)習(xí)資料和介紹書籍,他就借著興趣依葫蘆畫瓢。1967年,傅應(yīng)康幫人做了一把逍遙椅,對方送了他一面穿衣鏡,“鏡外框是紫檀木,可是做二胡的好材料啊!”傅大爺說,他當時便將鏡框木材拆下,并將學(xué)校廢棄的“三弦”的蟒皮移植過來,繃上兩根鋼絲,做成了自己的第一把二胡。

有了人生的第一把二胡,傅應(yīng)康對二胡愈發(fā)癡迷,每天拉上幾段二胡、鉆研制作工藝成了他生活中不可或缺的一部分。但在提高技藝的過程中,卻遭遇了重重困難。為此,他四處向人請教,幾乎所有的節(jié)假日、特別是寒暑假都被利用起來了。上世紀70年代末,一次偶然的機會,傅應(yīng)康結(jié)識了二胡維修師傅周仲良,一有空便向他請教,并正式拜師。后來他還去了北京、上海、蘇州等地,看了不少琴,也買了不少琴。在多年的制琴、修琴的實踐中,他一直在研究,逐漸改進了自己的制作工藝,還增加了二胡整體的協(xié)調(diào)性和美感。

傅應(yīng)康說,由于平日教書忙碌,直到56歲退休后才全身心研究二胡制作。

家即是制作坊

制作二胡只為快樂

記者在傅應(yīng)康家中看到,家里的小房間里擺滿了大大小小的工具和簡易機床,還堆滿了各種木材。傅應(yīng)康說,他特意把家里的房間隔斷,設(shè)置了兩個小作坊,用來制作二胡。

琴頭、琴筒、琴桿、琴軸……記者看到,工作臺上堆滿還未加工完成的二胡部件,“別看一把二胡不大,但制作工藝講究,從選材、制作、蒙皮,到雕刻、調(diào)音等,前后要經(jīng)過100多道工序。”傅應(yīng)康說,制作一把二胡要經(jīng)過鑿、鏟、磨、拋光等程序,往往得花上20多天時間。“琴筒六個邊的角度,琴軸的大小都有講究。”傅應(yīng)康說,二胡簡樸,但音色豐富多變,制作中的每一處細節(jié)都會影響到一把琴的好壞。制作二胡需要的是耐心,有時一個琴軸上的雕紋都要雕刻幾個小時。

“這里的很多木材都是我在收藏品市場買來的。”傅應(yīng)康介紹說。記者看到,這些原材料多以廢舊家具為主,其中有鏡框床架,還有書柜門板。“這些老家具的木材經(jīng)過時間沉淀,反而更顯珍貴。”傅應(yīng)康說,他挑選的家具木材都是紅木或紫檀木,屬制作二胡的上佳材料。為讓二胡更顯別致,傅應(yīng)康還曾到宰牛場去“淘寶”。“牛的小腿骨可用做琴頭裝飾。”傅應(yīng)康說,為制作精品、個性化二胡,他既遵循科學(xué)的發(fā)音原理又保留傳統(tǒng)的蒙皮技法,以達到音質(zhì)音色較好的效果。同時,根據(jù)時代的發(fā)展和人們的需求適當改良外部結(jié)構(gòu),創(chuàng)造出自己獨特的簡潔古樸的豎式二胡,使應(yīng)月齋二胡既是實用器,又是藝術(shù)品,逐漸得到許多二胡愛好者的認可。

此外,經(jīng)過多年研究,還開發(fā)了生態(tài)環(huán)保、方便簡潔的絲綢、棉布、化纖三結(jié)合制作的人造皮進行蒙皮,讓二胡制作煥發(fā)新生機,“不少二胡愛好者都先入為主,以為二胡必須要通過取材蟒皮,才能達到好的音色效果,其實不然,一些人造皮、天然材料同樣可以讓二胡達到不錯的音色效果,甚至旗鼓相當。”

在2005年全國高檔民族樂器創(chuàng)作大賽上,傅應(yīng)康的手工二胡獲得金獎,并于2010年參加香港珍品二胡制作大賽,兩把二胡分獲銀獎和銅獎。

“我想做出更好的民族樂器,也想造福更多的二胡愛好者,為他們服務(wù)解難。”傅應(yīng)康說,自己制作二胡并不是為賺錢,不主動進行銷售,純屬業(yè)余愛好,因為二胡給他帶來了快樂。喜歡二胡的人會向他購買收藏或維修,而自己也會將二胡送給一些志同道合的朋友。

帶徒授藝

希望薪火相傳

退休后,二胡成了傅應(yīng)康生活的“伴侶”,他不光自己沉浸在二胡的世界里,還開始向更多年輕人傳播二胡傳統(tǒng)文化,希望將技藝傳承下去。目前,他正式帶的徒弟有6人。他說,應(yīng)月齋二胡作為傳統(tǒng)工藝的重要組成部分,體現(xiàn)了中華民族傳統(tǒng)樂器文化,其魅力在于它有民族色彩,“二胡是我的愛好,給我的生活增添了豐富的色彩。這輩子我愛對了,也希望更多的年輕人愛上它。作為一名老師,在帶徒傳承技藝的同時,我更注重的是人的品質(zhì),只有這樣才能更好地將這一技藝發(fā)揚傳承下去。”

傅應(yīng)康坦言,作為民樂“四大件”之一,二胡近幾年來很“熱”,社會上學(xué)習(xí)二胡的人越來越多。但隨著現(xiàn)代模具化、流水線生產(chǎn)對傳統(tǒng)手工藝的嚴重沖擊,加之材料稀缺,從業(yè)者年齡偏大等問題,目前這一技藝存在后繼乏人的情況,亟待得到有效傳承和保護。為了持久地宣傳二胡文化,自己多年前就與磁器口本土的民樂愛好者一起成立了二胡沙龍,取名為“一根筋”,定期在茶館進行二胡演奏、交流,一直保持到現(xiàn)在。現(xiàn)在,隊伍越來越壯大,成為重慶二胡人都知道的特殊團體,“將自己制作的二胡取名‘應(yīng)月齋’,源自二胡名曲《二泉映月》,再根據(jù)名字諧音而來,也是希望將二胡技藝薪火相傳,不斷發(fā)揚光大。”

(圖文 沙坪壩區(qū)新聞中心記者 吳楠)