展訊|《墨動三峽——李光燦中國畫作品展》3月28日開展

3月28日下午,由重慶市文聯主辦,重慶市美協承辦,重慶市文聯美術館、重慶藝林畫院協辦的《墨動三峽——李光燦中國畫作品展》將在重慶市文聯美術館舉行。該展主要展出李光燦以《大三峽》作品局部為主的三峽風光名勝等60余幅山水國畫作品。

李光燦簡介

李光燦,字知三、三峽的風,號石馬山人。著名山水畫家,1958年生于重慶,現為重慶藝林畫院院長,重慶美協會員,重慶兩江新區美術家協會副主席,中國國學書畫院副院長,民建會員、民建書畫院副院長,重慶中國畫學會會員,重慶江北區政協書畫院副院長,馮玉祥詩書畫院副院長,重慶現代禪畫院副院長。師從四川美院教授、中國著名山水畫家李文信,著名山水畫家陳道學等前輩名家。

1995年《巫峽蕭森圖》榮獲中國友好城市邀請展”特等獎;

1995年《鄉情》入展中國國際文學藝術作品博覽會,美術類一級作品;

1997年《大江浩氣》榮獲“中國著名畫家三峽藝術作品展”榮譽金獎。

2005年《壯哉山城》榮獲北京、重慶、哈爾濱、蘭州等城市繪畫展一等獎;

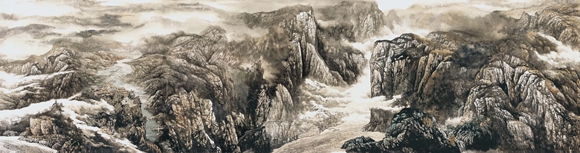

李光燦曾二十余次深入長江三峽創作寫生,歷時十載,創作完成了氣勢磅礴、空靈、厚重的國畫山水長卷《大三峽》(7800x180cm)。

2012年12月,由重慶市政府主辦,《大三峽》百米長卷在北京中國軍事博物館成功展出,獲得國內著名畫家和藝術評論家的好評,亦在重慶市委會議廳和重慶圖書館,以及12屆三峽國際旅游節成功展出。

2013年6月受邀為重慶市委常委會議廳創作大巨幅國畫《高峽平湖》635x210cm,同時又為接見廳創作大型山水國畫《巴山春曉》(453x352cm)。之后又為重慶市政府外事辦會議廳創作多幅大型山水國畫:

《三峽攬勝圖》(744x240cm)

《三峽春暉》(380x130cm)

《巴山曉霧》(340x170cm)

2016年亦為重慶市文聯大廳創作大型國畫《晴雪》。

2017年6月《大三峽》作品被中國郵政制成郵票出版發行。

1999年、2017年兩次受邀為重慶市高級人民法院創作大型國畫《夔門雄峰》、《峽江紫氣圖》等等。

2017年12月《大三峽》榮獲第七屆重慶藝術獎。

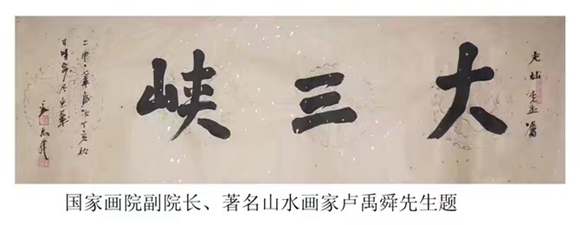

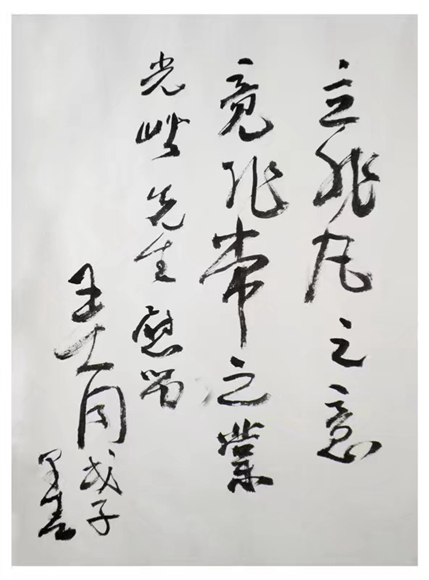

國家畫院副院長、著名山水畫家盧禹舜先生為李光燦題詞

巴蜀山水情思

——讀李光燦山水畫新作

中國美術雜志主編 徐思存

山水——自然的母題,在繪畫創作中永遠是一個古老而又常新的題目。在畫家眼中,山水的時序變化、風雨明晦、山高水長、煙鎖云斷,都是宇宙運行的一部分,都是大道演化的外在表現。千百年來,中國的山水畫家,始終以自己的筆墨語言去破譯山水的自然之謎與變化命題,挖掘古老新意中的永恒精神,繼續著古老而又杳遠的聯想形式,繼續著在山水之間的無盡情思。

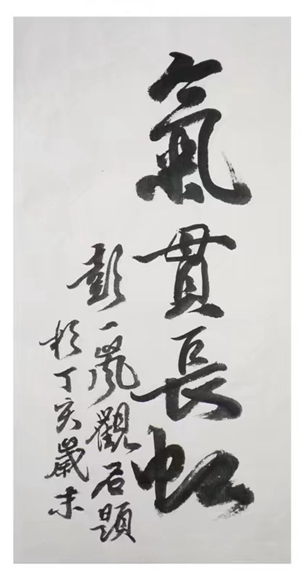

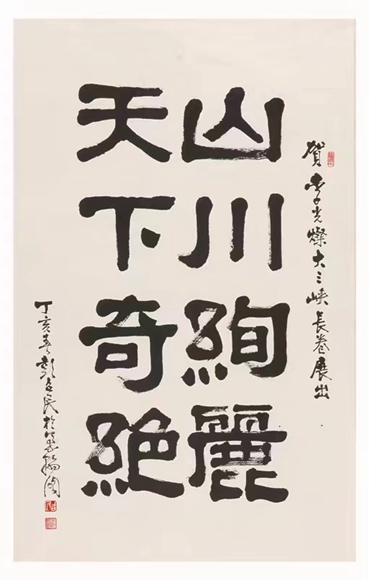

四川美院杜顯清老教授為李光燦題詞

李光燦筆下的山水畫,具有濃郁的巴蜀文化氣息。畫家始終以巴蜀山水為題。去吟詠著自己內心的情懷,去表現著自己對故土的深深眷戀。李光燦的山水畫,是取之自然,卻又超越自然,最終在紙上出現的是他心中的山水,他的作品因而具有極強的個人化特點,表現了畫家獨到的觀察角度與對自然山水的獨特理解。璧如《大三峽》及三峽系列作品等,都在一派煙云蒼茫之中體現巴山蜀水的重巒疊嶂與源遠流長;盡管如此,畫家并不把自己的關注點聚集在真山真水之上,而是從感覺出發,更多地沉浸在審美心理時空的流動中。

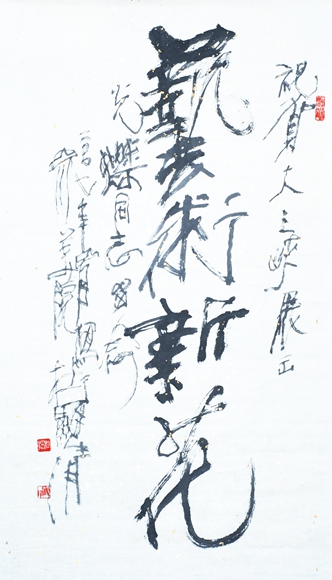

四川美院教授彭幫一先生為李光燦題詞

稍加注意,便會發現李光燦山水畫中,始終彌漫著半壁煙云,而煙雨、云霧、流水做為固定意象在不同語境中又呈現出不同情態,不變的是煙雨山水的含蓄與朦朧;在這里,可謂是“水墨一色盡五彩之用”,在蒼茫悠遠的山水境界中,巴山蜀水顯出一派厚重和渾然。

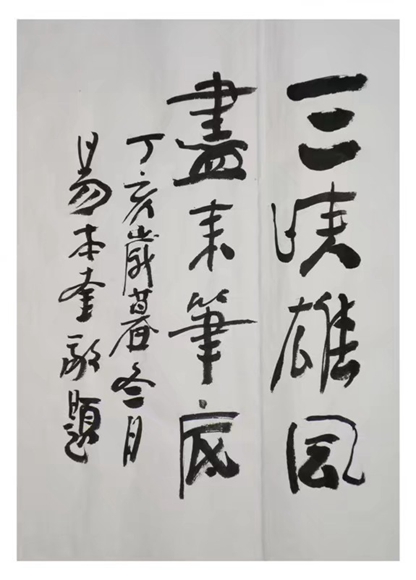

四川美院教授易本奎先生為李光燦題詞

解讀作品,可以看到,李光燦往往在靜中求動,動靜結合;巨中之微,廣大精微兼而顧之,方寸不亂,以顯出圖式,筆墨的情思與意趣,使水墨渲染與景物氣氛諧調一致,其飽含著一種感于內心體悟的精神氣息。當山與云、水與煙共同組合為某種圖式與語境時,山水間自然包含著畫家對自然觀照感受的深刻體會包含著物我兩忘以至物我相契的意境。而山川與流水之間就必然洋溢著蓬勃的生機和氤氳之氣。水、墨,做為最基本的材質,依然是李光燦山水畫的主要物質依托,水與墨的單純性,是李光燦賴以營造多雨,多霧的巴山蜀水的唯一的方法,水與墨的作用,使畫面中的高山大川在渾茫厚重之中顯出空靈,而筆法、墨法的縱恣表現與不嚴謹的局部塑造相結合,又平添了空間的多變與復雜性。在作品中,我們發現,李光燦的處理手法是,密處極密,空處極空,形成一種張弛的互補與對應,它們的相互作用與關聯,營造了畫面疏密,輕重、虛實、遠近的張力構成,也形成了李光燦山水畫最基本的藝術特征。

顯然,畫家的創作過程,也是襟懷歸于自然的過程,當他在水、墨的潑、灑、鉤、皴、點、染中,煙雨蒼茫的水墨畫境,便被抹上了迷離與神秘的色彩。令人在水墨迷朦之中領略到萬象多姿的內在生機,感受到一種與“物我兩忘”的心靈愉快;而思緒、情感也在水墨的漫漶與幻化之中得到慰籍與安頓。

四川美院老教授王大同先生為李光燦題詞

在山水畫創作中,追求氣韻與神韻,是李光燦的不懈追求。他以有限表達無限、以形傳神、并從“神”中營造“韻”味,重視審美直觀的理念,極大地推動了他的創作。使他的作品淡化了寫實山水的形而下特點,強調了由審美心理空間的距離所導致的朦朧性和在筆墨表達上的多義性,漠視了意象的客觀性而執著于竟象的主觀性以及畫家自身悟性與靈感的作用。這樣,才能因情鑄物,以形寫神,甚至舍形寫神,以增加山水精神的彌滿。

李光燦的山水畫,常常是先確定畫面結構,再組織意象及其構成與對應關系,在虛實、濃淡、干濕、疏密中構成意象整體,表現特定境界氣氛——重巒疊嶂、煙云彌漫、江河橫流、天地渾然;這里情景相生、渾然一片,超越了形的具象約束,讓意象在廣泛的時空中獲得多層次和多維度的意義;顯然,它同時也表明了畫家自我意識的升華,使畫家與欣賞者在其所創造的廣闊審美世界中直觀自身,畫家的藝術經驗與作品而成為人們在審美方面“普遍的和共有的感覺”。

原重慶市美協主席彭召民先生為李光燦題詞

應該肯定,李光燦的山水畫,是從“物境”向“我境”的過渡,“物我”迭合在他的作品中,表現在形式、筆墨、語言、符號的“似與不似”的狀態上;正是這種“物我”重迭交叉、錯綜變化的結果,使畫家自身情感介入至作品的時空之中,并訴諸筆墨,而力求“悟我”或耽于“神韻”,呈現出“偏于”有我之境的取向。“我”即畫家的主觀意識在事實上是作品建構的動力,為作品在物理空間的基礎上,又增加了心理空間與精神空間,從而超越了經驗世界一一即把畫家自我融入作為審美對象的客體“物境”之中,讓難以言說的和錯綜微妙的多種直覺的綜合物通過具體的物象一一山、水、煙、云境界,把那些縱然漂渺,但卻貼切的感知如實提示。

李光燦筆下的巴山蜀水,以“情思”為主導,擺脫了理性與寫實的羈絆,突出的是心靈觀照的主觀體驗作用,尤其在于他突出了水墨的審美潛能及其含蓄,朦朧的意象的難以言說的特點。他從繪畫的外部規律與內部規律的整體把握中去營造“氣象”,呈現了虛實幻化的氤氳境界,它又不同于單純的直感,而是以精神的力量,去做對既有經驗空間的超越,使“物我”實現迭合,去完成他的作品的,并體現出含蓄、精煉以及從內心觀照中求升華的意象畫幅。

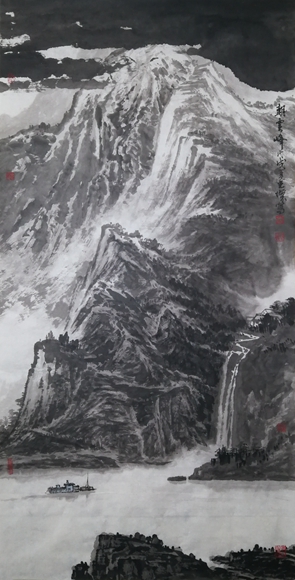

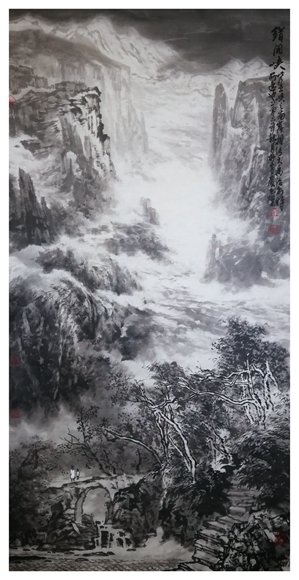

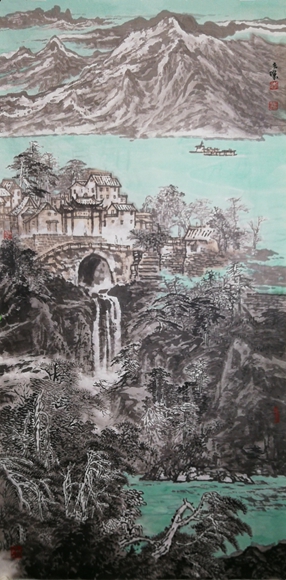

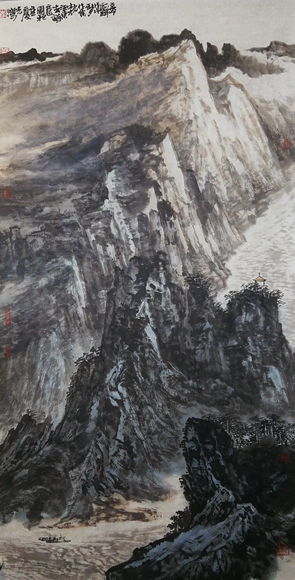

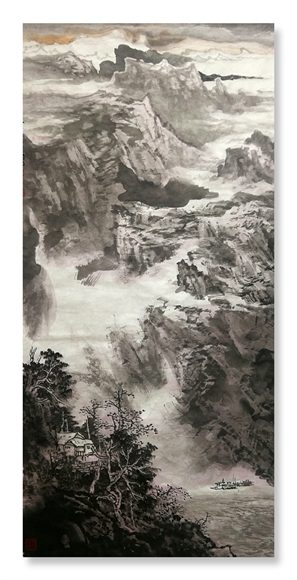

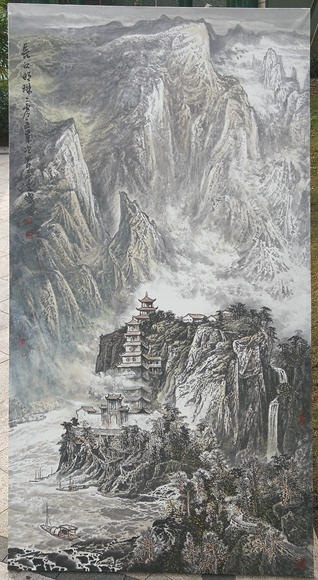

李光燦部分作品賞析:

《大三峽》全長78米、高1.8米(此幅作品為局部)

朝云峰68x138cm

錯開峽68x138cm

大江東去68x138cm

燈影峽68x138cm

屈原故里68x138cm

瞿峽古道68x138cm

三峽歸舟68x138cm

三峽松巒峰68x138cm

神女峰68x138cm

巫峽凈壇峰68x138cm

峽江晨云68x138cm

峽江秋韻68x138cm

峽江曉月68x138cm

遠眺三峽別有意68x138cm

長江明珠97x180cm

(本文圖片均由李光燦提供)