重慶老百姓的文化記憶

非物質文化遺產凝結、保留和傳遞著一個民族的記憶、情感、經驗和智慧,是民族文化認同的基礎,是構成民族精神家園不可或缺的一個重要資源。在一個國家文化凝聚力的形成過程中,非物質文化遺產發揮著不可替代的作用。保護和弘揚非物質文化遺產,對于民族精神的凝聚和延續,對于實現民族的復興,具有不可估量的重大作用。

我們處在經濟全球化、信息化的時代。現代化、信息化、城鎮化、市場化的急速步伐,也急速影響和改變著人們的生活方式和思維方式,使得代代相傳的非物質文化遺產面臨急劇衰微的困境。許多國家日益認識到對本民族的非物質文化遺產進行有效保護的重要性和迫切性。進入21世紀以來,保護人類非物質文化遺產,保持文化的多樣性和可持續發展,與保護環境、保護生物多樣性一樣,逐漸成為包括中國在內的國際社會普遍關注的熱點。

我國政府歷來重視對非物質文化遺產的保護,2004年正式加入聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》。目前,我國的非物質文化遺產保護工作已經進入全面的、整體性的發展階段,并上升為國家文化發展戰略,成為推動文化持續發展繁榮的重要內容和實現中華文化復興的首要動力。

重慶歷史悠久,文化積淀深厚,市委、市政府采取了多種措施,加強對非物質文化遺產的保護。2005年5月市政府出臺了《關于加強我市非物質文化遺產保護工作的實施意見》,2012年7月頒布了《重慶市非物質文化遺產條例》,2013年1月頒布了《重慶市非物質文化遺產專家評審辦法》,2014年12月市文化委員會和市財政局印發了《重慶市非物質文化遺產項目代表性傳承人管理辦法》。多年來,重慶市通過積極整理、申報,建立了國家級、市級和區縣級三級非物質文化遺產名錄體系、三級傳承人和保護單位體系。全市非物質文化遺產保護工作正向全面深入理性的方向邁進。目前,全市屬于保護范圍的民間文學、傳統音樂、傳統舞蹈、傳統美術、傳統戲劇、曲藝、傳統技藝等非物質文化遺產共計10個門類4000多個項目,已經入選各級非遺目錄的項目有2000多個,其中國家級非遺項目44個,市級非遺項目388個,區縣級非遺項目1852個。

重慶三千多年的悠久歷史孕育了源遠流長、絢麗多姿的巴渝文化,非物質文化遺產數量多,種類廣。川江號子、川劇、龍舞、擺手舞、漆器、石雕、折扇、夏布、陶藝、年畫、竹簾、峽硯等一大批非物質文化遺產,以其珍貴的歷史文化價值在全國享有盛譽。重慶的非物質文化遺產是在重慶獨特的歷史、地理環境下形成的,與重慶地區人民的生活、生產方式有著緊密而直接的關聯,同時受到獨特的高山大河的地貌及移民為主的人口組成的影響,呈現出獨特的大河氣質、包容氣度和奮斗精神,是培育重慶文化、重慶城市精神可資利用的重要資源。對非物質文化遺產的宣傳、推廣和傳承,是培育城市精神的有效文化路徑。

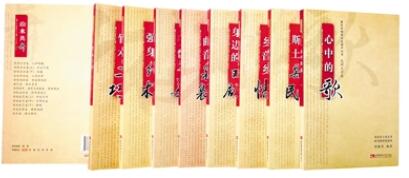

為了使進入重慶市非物質文化遺產名錄的這些項目得到更好的保存、傳承與發展,為了讓更多的人了解和認識重慶非物質文化遺產基本情況,《重慶非物質文化遺產叢書》應運而生。《叢書》按照國家非物質文化遺產名錄的十大類別,分為《民間文學卷》《傳統舞蹈卷》《傳統戲劇卷》《傳統醫藥卷》《傳統體育、游藝與雜技卷》《傳統美術卷》《曲藝卷》《民俗卷》《傳統技藝卷(上中下)》《傳統音樂卷(上下)》,總共10卷13冊。每卷選擇優秀的、具有代表性的項目和代表性傳承人進行重點介紹,是第一套比較全面地梳理和集中展示重慶市非物質文化遺產資源及各級項目名錄的讀本,也是重慶市專家學者和非物質文化遺產保護工作者的成果展示。它既有助于保護和傳承重慶非物質文化遺產,促進文化遺產向文化資源轉化,也有助于弘揚與傳播優秀傳統文化,喚起民眾的文化自覺,提升民眾的文化自信,讓優秀的民族民間文化得以代代傳承。

這是一套用心撰寫的著作,書中涉及的這些文化遺產其實就在我們身邊,甚至就在我們的生活之中,但是,通過專家、學者的認真梳理,并用圖文并茂、通俗易懂的方式對它們進行解讀,使我們能夠更加準確地了解這些非物質文化遺產的歷史淵源、傳承變遷、文化價值、精神蘊含。因此,雖然這是一套專業性很強的讀物,但更是一套普及性讀物,可以使讀者在輕松的閱讀中回味歷史,體驗文化,享受藝術,最終使我們都成為了文化中的人,我們也因此更有文化——更全面地了解巴渝文化。