旗袍老店藏匿市井 客人進門敲鑼打鼓

蔣玲均(左)介紹說:從她外婆、母親,到她,再到助理小張,這家旗袍店,有了四代人的傳承。

上輩老人制作的古裝戲服

家里珍藏的有百年歷史的旗袍

旗袍店第四代傳承人小張在認真學習旗袍制作手藝

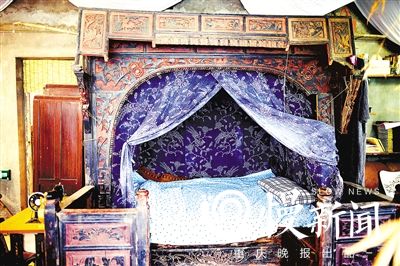

蔣玲均在旗袍店里開起了民宿,空閑的房間被改造成客房,百年雕花老床也供客人居住。

游走在手指與布料之間的針線,勾勒出一件件美麗的旗袍。

旗袍店里保存的老式熨斗

一件旗袍,幾粒盤扣;一粒盤扣,一個世界。伴隨一連貫的扣、解,劃過指尖的歲月悠遠,是四代人執著、堅守的匠心。

敲鑼打鼓

這是一家隱匿在沙坪壩區天星橋街巷中的旗袍老店,沒有路標標識,沒有廣告牌。來來往往的人,即便就在樓下,也不定能知曉這里。這家旗袍店的第二代傳承人王學碧老太太說,她家的旗袍不是每個人都穿得上,得講緣分。有緣人,不遠千里、萬里,都能找到這兒來。

旗袍店在巷子的三樓,竹門緊鎖,拉響垂著的鈴鐺,一位身著旗袍的姑娘前來開門。拾階而上,地面擺放著鼓,一側高空放著鑼。“敲鑼打鼓!”姑娘遞過來鼓槌。原來,這是來訪者到店必有的儀式。這是店家的習俗,敲鑼打鼓迎貴客,所來之人皆是貴客。

走進店里,琳瑯滿目的旗袍樣品,上千件做工精良、風格不同的旗袍:錦緞、絲綢、麻紗、棉布、刺繡……再加上留聲機、古琴、書畫等,仿佛時光倒流。

一針一線

除了敲鑼打鼓,還有主人的熱情擁抱。旗袍店第三代傳承人蔣玲均身著墨色旗袍,精致優雅。一年365天,不管老幼旗袍著身,這是旗袍世家的日常。

蔣玲均說,從外婆、母親,到她,再到助理小張姐姐,這家旗袍店,有了四代人的傳承。去年,外婆105歲離世。

王學碧老太太今年79歲,從她記事起,父母就在做旗袍。“那時旗袍都是給大戶人家做的,我們自己沒機會穿。”蔣玲均也從小耳濡目染,對旗袍著了迷。母親沒空幫自己縫制,用客人剩的邊角料,她自己縫,“穿在身上,得意得很。”

采訪時,有客人來電話,說下午要來取旗袍。蔣玲均戴上眼鏡,一針一線,做最后的針線收尾,氣定神閑,卻又細致謹慎。從選料、量身、裁剪到手工,做一件旗袍很考究,整個工序多達上百道。蔣玲均說,做一件旗袍需要15天,從外婆,到母親,再到她,一直就是這個節奏,沒有誰會更快些。

針線活兒日積月累,54歲的蔣玲均手指有些微微變形。母親更嚴重,大拇指上下關節已成九十度直角。

關門生意

經歷山城從名流云集的時代到多元繁復的時尚之都,旗袍的繁榮、沒落、重生……一城山水的變遷,也記載著山城女人的過去和現在。

蔣玲均大學時報考的是服裝專業。起初,想專做旗袍,無奈沒有市場,難以養家糊口,于是各種服裝都在做。前幾年,她決定專做旗袍,把祖傳的旗袍手藝傳承下來。

“我們做的是關門生意。”老太太王學碧說,她們的顧客都是代代相傳、口口相傳。店內,有件古董級的留聲機。“這是我小時候一位日本人送給父親的,父親給他夫人做了旗袍,對方很滿意,就送了這個給我們。”這臺留聲機,滿滿的歲月滄桑。

店里,還有很多老物件和老家具,就連外婆上世紀二十年代的嫁妝,也都保存完好。蔣玲均說,裁縫家庭很“財”,舍不得丟東西。即便現在,老母親連礦泉水瓶子也要積攢下來。

建博物館

蔣玲均在外企工作的女兒因為沒能延續母親的手藝,深感愧疚,她希望能為母親在旗袍文化的推廣上盡一份力,于是想到了開民宿的點子。

母女一番商量后,蔣玲均將旗袍工作室的一部分開辟為民宿,整個空間布局錯落有致,安放著百年楊木老床、雕花鏤空隔板、繪花屏風、山城長板凳……令她們意外的是,這里竟很受歡迎。短短一年時間,竟吸引了來自138個國家的兩百多位游客入住。既讓游客在旅途中有不一樣的體驗,更讓蔣玲均欣喜的是,這讓旗袍文化也得到了弘揚。

現在,旗袍店內有上千件旗袍,有晚裝、新娘裝、日常裝、宴會裝,還有外婆留下來的五六件古董級旗袍一一展出。當旗袍從山城女性的生活中逐漸謝幕時,蔣玲均想做的便是讓旗袍繼續書寫山城女性的未來。

如今,這里正在申請打造旗袍博物館,蔣玲均希望吸引更多熱愛旗袍文化的人駐足,讓游人在花雕古床、琴瑟和鳴間了解中國文化,觸摸百年渝派旗袍的靈魂。

重慶晚報記者 周小平 文 首席記者 冉文 圖