這些非遺作品創意十足

蜀繡手機殼。圖片均由見習記者趙迎昭攝

氣韻生動的羽毛國畫、造型獨特的黃楊木雕、讓人愛不釋手的蜀繡手機殼……6月30日,由市文化委等主辦,重慶日報等承辦的“非遺在社區——2017-2018重慶傳統工藝振興活動”在榮昌區行政中心舉行。“中國非物質文化遺產傳承人群研培計劃——重慶·貴州學員研修成果展”在活動現場展出,這是蘇州工藝美術職業技術學院開設的貴州染織繡研修班和重慶傳統工藝研修班,60名非遺傳人結業一年后的成果匯報展。近百件展品類型豐富,創意十足。

燈光裝置讓羽毛國畫光彩奪目

聽過工筆和寫意國畫,可你知道羽毛國畫嗎?重慶日報記者被顧倩創作的4件羽毛國畫作品打動。一件名為《牡丹》的羽毛國畫,因為有了燈光裝置的襯托,顯得光彩耀人。仔細觀察,會發現作品層次豐富,雞、鴨、鵝等家禽的羽毛十分靈動。

據了解,顧倩2008年大學畢業至今,全職創作羽毛國畫。這項渝北區非遺在她手中,變得更加時尚且貼近生活。“《牡丹》可以作為床頭燈,兼具實用價值和美觀效果。”她認為,非遺和生活貼近,才能得到長久發展。

“在蘇州學習了一個月,對我創作羽毛畫有很大提升。”顧倩介紹,研修期間學習了線描、花鳥畫、素描等,“現在會從素描的視角挑選羽毛,讓作品富有層次和變化。”

據介紹,顧倩的工作室位于渝北區雙鳳橋街道安康路社區,她對非遺的熱愛和執著在當地社區已經成為一道風景,吸引了越來越多的居民關注非遺。

這件木雕最薄處只有1毫米

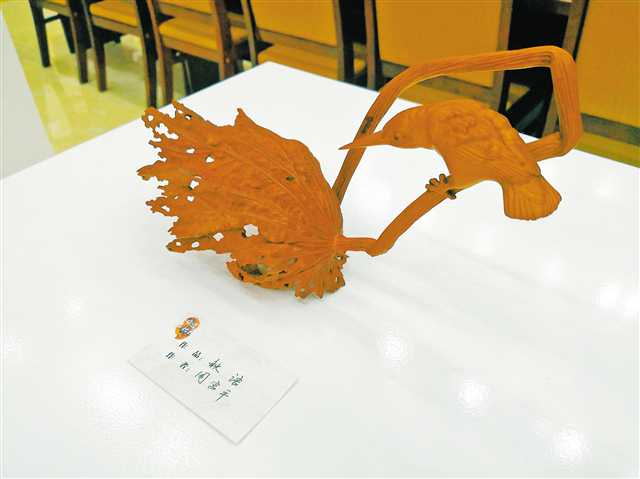

黃楊木雕《秋語》。

干枯的荷葉已經失去生機,邊緣到了支離破碎的境地,一只翠鳥落在莖上,靜靜地凝望著這朵荷葉……周宮平創作的黃楊木雕《秋語》充滿禪意,吸引了眾人圍觀。

據了解,這件作品用整塊黃楊木雕刻而成,歷時近5個月,荷葉部分足足用了近3個月雕刻。“最薄的地方只有1毫米,表現出荷葉輕薄的狀態,又不至于弱不禁風,很考驗雕刻功力。”他說,作為渝派黃楊木雕的市級非遺傳承人,希望把這項技藝發揚光大。

羽毛國畫《牡丹》。

蜀繡和更多材質跨界結合

作為中國刺繡傳承時間最長的繡種之一,蜀繡以其明麗清秀的色彩和精湛細膩的針法形成了自身的獨特韻味。可是,傳統的蜀繡多是售價不菲的工藝品,如何讓其走進日常生活,成為擺在蜀繡區級非遺傳承人王暉面前的一個難題。

“非遺應該回歸當代生活,不能被束之高閣。”王暉說,蜀繡要傳承下去,必須讓大家熟知,在生活中經常看到。2017年,在蘇州研修結束后,她利用3D打印技術,將蜀繡針法設計成的鳳凰紋樣印制在手機殼上,售價僅幾十元,近一年來銷量達到近8萬個,很受市場的歡迎。

重慶日報記者現場看到,現場展覽的3個手機殼分別為藍色、銀色和紅色,表面凹凸不平的蜀繡紋樣富有質感。“我在尋求蜀繡和更多材質的跨界,讓蜀繡成為生活中喜聞樂見的非遺產品。”王暉說。

相關新聞>>>

近20位專家為非遺傳承和發展支招

(見習記者趙迎昭)6月30日,“非遺在社區——2017-2018重慶傳統工藝振興活動”上,近20位來自北京、上海、重慶等地的專家學者與近60位貴州與重慶兩地的非遺傳承人齊聚一堂,交流非遺在社區發展的可能性,為非遺傳承和發展支招。

南京大學教授、國家非物質文化遺產專家委員會成員徐藝乙表示,傳統手工藝是千百年來中國人生活的物質基礎,社區在恢復和重建傳統生活方式方面應發揮重要作用,讓典雅、綠色的生活方式深入到社區每一個人心中。

重慶市非物質文化遺產保護中心主任劉德奉說,要將非遺的傳承和發展相結合,傳承非遺不是讓它回歸到過去的模樣,而是讓它為現代社會服務。“非遺產品要追求美感,將傳統文化符號進行現代性轉化。把握年輕人審美傾向,讓90后、00后愛上非遺。”他說。