文/鐘傳勝

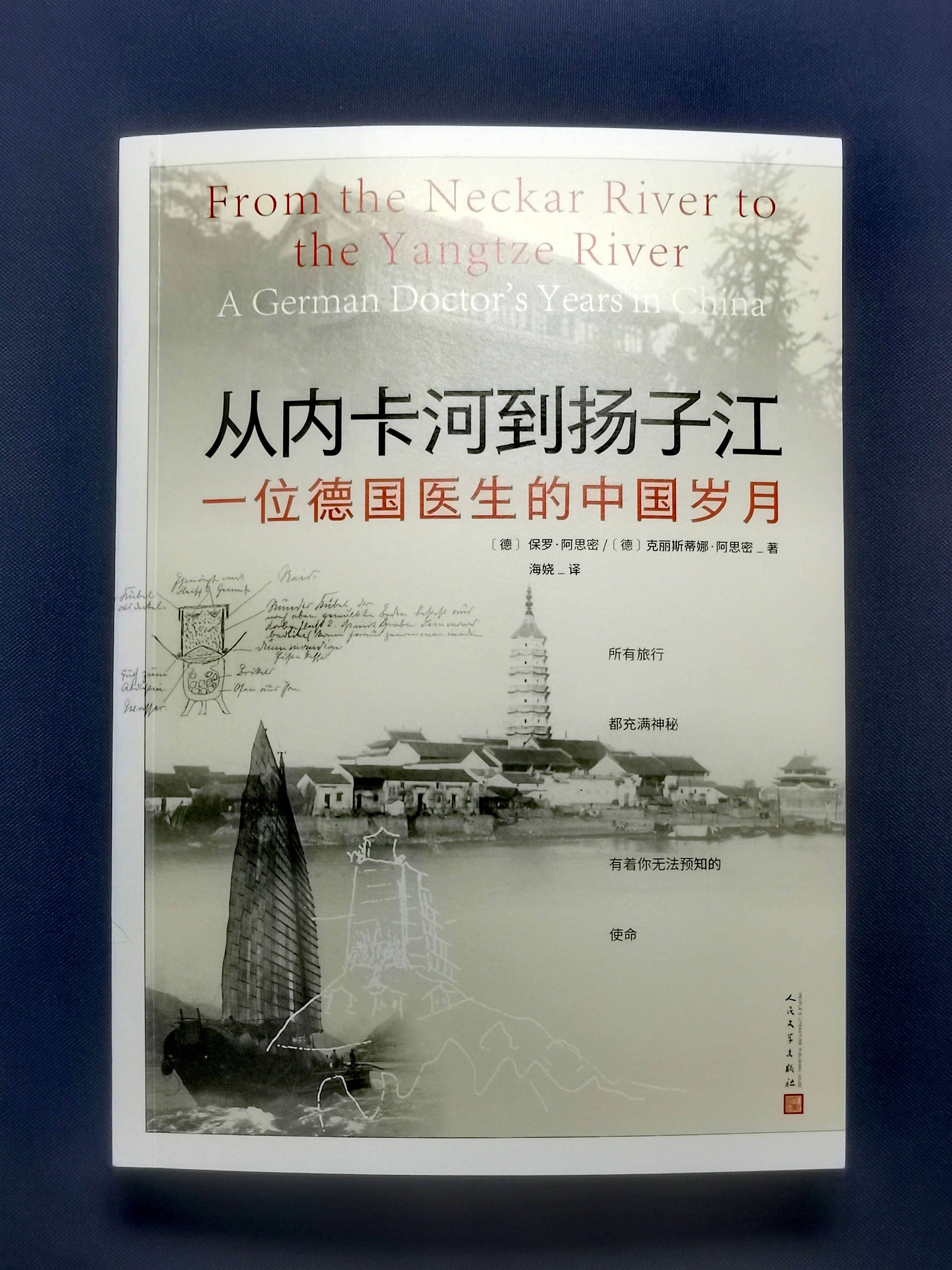

5月29日,應(yīng)渝州書(shū)院張德安院長(zhǎng)之邀,到與曾家?guī)r周公館僅一墻之隔的渝州書(shū)屋,參加了旅德作家海嬈的譯著《從內(nèi)卡河到揚(yáng)子江—一位德國(guó)醫(yī)生的中國(guó)歲月》新書(shū)發(fā)布座談會(huì),聆聽(tīng)了主持人、作者、責(zé)任編輯以及參加者的交流發(fā)言。主持人德安院長(zhǎng)是中國(guó)文物學(xué)會(huì)資深專(zhuān)家,作者海嬈是旅德作家兼翻譯家,已出版了《遠(yuǎn)嫁》《臺(tái)灣情人》《早安重慶》《我的弗蘭茨》《漢娜的重慶》等長(zhǎng)篇小說(shuō),在《當(dāng)代》《十月》《收獲》等刊物發(fā)表過(guò)多部作品,獲得過(guò)“五個(gè)一工程”獎(jiǎng)。責(zé)任編輯曾雪梅是人民文學(xué)出版社著名責(zé)編,聽(tīng)了他們圍繞該書(shū)進(jìn)行的提要交談,真可謂獲益良多。

海嬈是一個(gè)勤奮的作家,具有重慶人說(shuō)干就干的性格。前年我們一起到南山聚會(huì)時(shí),聽(tīng)她講到德國(guó)醫(yī)生阿思密的故事,沒(méi)想到今年5月份,就由人民文學(xué)出版社推出了這本新書(shū)。海嬈出生在重慶江北,本科畢業(yè)于西南大學(xué)中文系,碩士畢業(yè)于法蘭克福大學(xué)漢學(xué)系。她早年的啟蒙老師黃興邦是我的同校學(xué)長(zhǎng),我妹妹也是興邦先生的學(xué)生,興邦后來(lái)?yè)?dān)任《紅巖》編輯,有《重慶散文》等著述,有著深厚的文學(xué)功底。

責(zé)編曾雪梅的談話(huà)給人啟發(fā)很大,她從這部譯著的歷史意義談起,引申出此書(shū)具有的“唯一性、歷史性。我愿以好奇之心凝望故土……”“小人物的身上有大時(shí)代的影子……”的觀(guān)點(diǎn),透過(guò)歷史的塵封,可以體驗(yàn)到人類(lèi)命運(yùn)共同體的宏大百年敘事,體會(huì)到“醫(yī)者仁心”的博大胸懷。

在座談中,我了解到人民文學(xué)出版社編輯工作之嚴(yán)謹(jǐn),在標(biāo)點(diǎn)符號(hào)、逐字逐句、語(yǔ)法修辭、是非對(duì)錯(cuò)的處理上非常講究,實(shí)在是很多出版單位所不可與之相比的。在我發(fā)言時(shí),大家提到阿思密醫(yī)生于1916年為劉伯承元帥進(jìn)行眼科手術(shù)一節(jié),雖有何智亞、張德安、柯崗、關(guān)河五十洲等先生的種種說(shuō)法,但因缺少歷史實(shí)證,也未能收入到正文中加以敘述,只在藍(lán)勇先生的“序”和海嬈的“譯后記”中有所提及。阿思密醫(yī)生的日記是用德語(yǔ)的庫(kù)倫特體寫(xiě)作,20紀(jì)中期,這種字體已停止使用,現(xiàn)在連一般的德國(guó)人都看不懂了,海嬈翻譯時(shí),為此而付出了大量的精力。為證實(shí)原文中的人名地名,她多次請(qǐng)教了楊新嵐、藍(lán)勇、張真飛等教授、老師。藍(lán)勇教授在熱情洋溢的序言中,稱(chēng)贊“海嬈女士發(fā)現(xiàn)并翻譯了這些資料,既為我國(guó)歷史文化界的相關(guān)研究提供了一個(gè)很好的文本,也為中德文化交流做了一件好事。”書(shū)中呈現(xiàn)了大量珍貴的歷史照片,記錄下了我們民族艱難前行的印跡,留給我們一個(gè)德國(guó)醫(yī)生植根于異國(guó)他鄉(xiāng)的光輝。

阿思密(1869-1935)一生65年中,大部分時(shí)間是在中國(guó)度過(guò)。他于1898年,就在德國(guó)海德堡大學(xué)獲得了醫(yī)學(xué)博士學(xué)位,在青年時(shí)就具有堅(jiān)定的意志和強(qiáng)健的體魄。他是優(yōu)秀的體操運(yùn)動(dòng)員和游泳健將,是著名的角斗士,臉上和身上都留有擊劍決斗的疤痕……讀到這些,難免會(huì)使人從心靈上,受到深深的觸動(dòng)和震撼。

阿思密于1906年4月抵達(dá)重慶后,歷經(jīng)種種艱難,在重慶巴縣創(chuàng)辦了第一家德國(guó)現(xiàn)代醫(yī)院——大德普西醫(yī)院,在這里娶妻生子,徹底扎根,還開(kāi)辦了私人診所,最終逝世并埋葬在重慶。他在重慶傳播現(xiàn)代醫(yī)學(xué),到醫(yī)學(xué)堂授課,為當(dāng)?shù)孛癖娊】捣?wù),曾為一個(gè)“割肝救母”的孝女實(shí)施科學(xué)救治后挽回生命,用奎寧治好了因患瘧疾而病危的母親。當(dāng)時(shí)的報(bào)紙還數(shù)日不停、連篇累牘地報(bào)道了這件事,高調(diào)贊美德國(guó)“惡醫(yī)生”。在定居重慶之前,阿思密還游歷過(guò)中國(guó)的許多地方,有中國(guó)北方、四川盆地、川滇藏區(qū)、逆行長(zhǎng)江,留下了寶貴的文字、圖畫(huà)和照片,圖文交織,光影定格,美不勝收,僅照片就達(dá)260余幅,這些照片代表了當(dāng)時(shí)攝影的最高水平,同樣具有極高的藝術(shù)價(jià)值。書(shū)籍印制精美,也值得攝影愛(ài)好者觀(guān)賞品鑒。

座談中,我提到稍早的英國(guó)探險(xiǎn)家立德樂(lè)和發(fā)行于1893年的重慶商埠郵票和郵資明信片,命名為《江塔圖》和《魚(yú)舟送鯉圖》的郵票和明信片印制精美,標(biāo)記為法國(guó)人費(fèi)拉爾設(shè)計(jì),此人還設(shè)計(jì)過(guò)清代著名的《萬(wàn)壽》《蟠龍》郵票,當(dāng)時(shí)的歷史背景,也值得我們認(rèn)真去加以考證。我曾在《嘉陵江》雜志上寫(xiě)過(guò)《梁沱懷古》,上個(gè)月在華龍網(wǎng)刊發(fā)過(guò)《江城如畫(huà)》,推出過(guò)自己的研究成果。由于史料難尋,或許因緣分不達(dá),加之在收集、整理和研究上著力不夠,獲得的成果非常有限。海嬈的這部譯著能夠取得如此豐碩的成果,當(dāng)屬來(lái)之不易,實(shí)在是值得我加以稱(chēng)贊并認(rèn)真學(xué)習(xí)和借鑒的。

(作者系重慶市文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)會(huì)員)

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)