第1眼TV-華龍網訊(王景行)飛檐翹角間流轉著三百年時光,雕梁畫棟中沉淀著“湖廣填四川”的移民記憶。作為全國城市中心現存規模最大的清代會館建筑群,重慶湖廣會館歷經300余年風雨,既是“湖廣填四川”移民文化的歷史見證,也是中國傳統建筑的瑰寶。

近年來,這座國家4A級旅游景區在文物保護與活化利用中不斷創新,通過科技賦能與文化融合,探索出獨有的“守護密碼”,讓百年古建筑煥發新生。

精準治理 破解蟲患侵蝕難題

“永系鄉情,江漢湖湘同禹甸;重修會館,樓臺歌舞燦九州”禹王宮牌樓上的楹聯,訴說著重慶湖廣會館的歷史淵源。禹王宮始建于清康熙年間,歷經三百余年風雨依然矗立,成為歷史變遷的重要見證者。

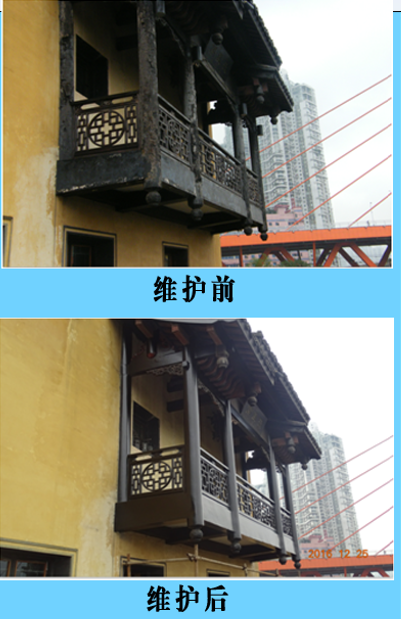

自2005年開館以來,重慶湖廣會館始終在文物修復之路上篤行不怠。然而,時光的侵蝕從未停歇。自2016年進行維護保養后,在2016至2022年期間,禹王宮中的議事廳、祭祖堂等多處陸續出現白蟻危害痕跡。白蟻蛀蝕導致梁柱體系嚴重受損,承重立柱與檁條內部逐漸中空化,結構穩定性受到極大威脅,存在嚴重的安全隱患。

2023年,面對這一嚴峻挑戰,重慶湖廣會館管理團隊迅速行動,構建起“預防監測-動態預警-科學治理”的全鏈條防護體系,首先運用紅外成像技術對全部木構件進行健康掃描,精準定位嚴重受損區域;繼而采用傳統工藝與現代技術結合的方式,更換蛀蝕中空的承重立柱與檁條,同步實施2000余平方米漆面修復、墻面抹灰加固及屋面防水工程。

歷時近一年“微創手術”中,工匠們遵循“修舊如舊”原則,確保文物本體的原真性。修復后的重慶湖廣會館,朱漆梁柱重煥明清風華,屋面排水系統煥然一新,曾經千瘡百孔的中空立柱被精心加固,結構穩定性大幅提升。

數字賦能 科技點亮文化傳承

文物保護不只是簡單的“修舊”,更是面向未來的“賦新”。

近年來,重慶湖廣會館以數字技術為筆,為百年古建繪制“數字孿生體”。依托BIM(建筑信息模型)技術,重慶湖廣會館管理團隊與重慶市設計院合作完成了全館建筑的3D數字化建檔,精準記錄每一處雕梁畫棟的細節,為修復和保護提供數據支撐。

在重慶湖廣會館內的 “大象無形” 建筑雕刻藝術展現場,來自成都的游客張曉萌正專注地駐足于《大禹治水圖》木雕前。她忍不住贊嘆:“你看,這些木雕上的紋理都清晰可見,仿佛能感受到工匠下刀時的力度和溫度。”

據湖廣會館負責人介紹,為了更好地保護和展示這些珍貴的雕刻藝術,團隊對湖廣會館內的精品雕刻實施了全方位、高精度的檔案性拍攝,進而深入推進數字化應用。通過這一系列前沿技術手段,每一處雕刻細節都被精準捕捉、數字化留存,實現了對雕刻藝術的永久性數字化留存。

依托這些珍貴的數字檔案,館方進一步推進數字化應用的深度開發。游客置身館內,還可以通過移民博物館一樓展廳多媒體導覽屏近距離欣賞“戲曲人物”“山水景觀”“吉祥圖案”“鳥獸花卉”四大類經典雕刻主題,沉浸式感受蘊含其中的深厚文化底蘊。

而重慶湖廣會館內的湖廣填四川移民博物館,更使用現代多媒體技術,通過聲光電的科技組合,還原了兩湖兩廣等各省民眾行水路走陸路入川的場景,讓游客身臨其境地重走移民路,感受祖先創業的艱辛。

從蟲患治理的“精準診療”到數字技術的“云端守護”。重慶湖廣會館的“守護密碼”,實則是對“保護與發展共生”的深刻詮釋。當科技之光點亮雕梁畫棟,當傳統戲曲回蕩在百年戲臺,這座見證過移民潮的古建筑群,正以開放的姿態續寫新的傳奇。

(本文圖片由重慶湖廣會館提供)

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)