作者:劉亮

每天搭乘地鐵上下班,往返通勤時間近3個小時,借助手機移動網絡應用,隨手打開一部有聲書或者廣播劇,戴上藍牙耳機靜靜欣賞,不費眼,不費力,動聽動情,悅耳悅心,成為我打發空閑的最好方式。經過一段時間的持續收聽,我發現海量的網絡有聲資源可謂魚龍混雜、泥沙俱下。胡編亂寫者有之,牽強附會者有之,搜奇獵艷者有之,這些作品難以給聽眾帶來美的感受,引發情感的共鳴;但也有相當一部分作品主題深刻,立意高遠,制作精良,值得收藏反復聆聽,仔細品味。三集廣播連續劇《不盡長江滾滾來》就屬于后者。

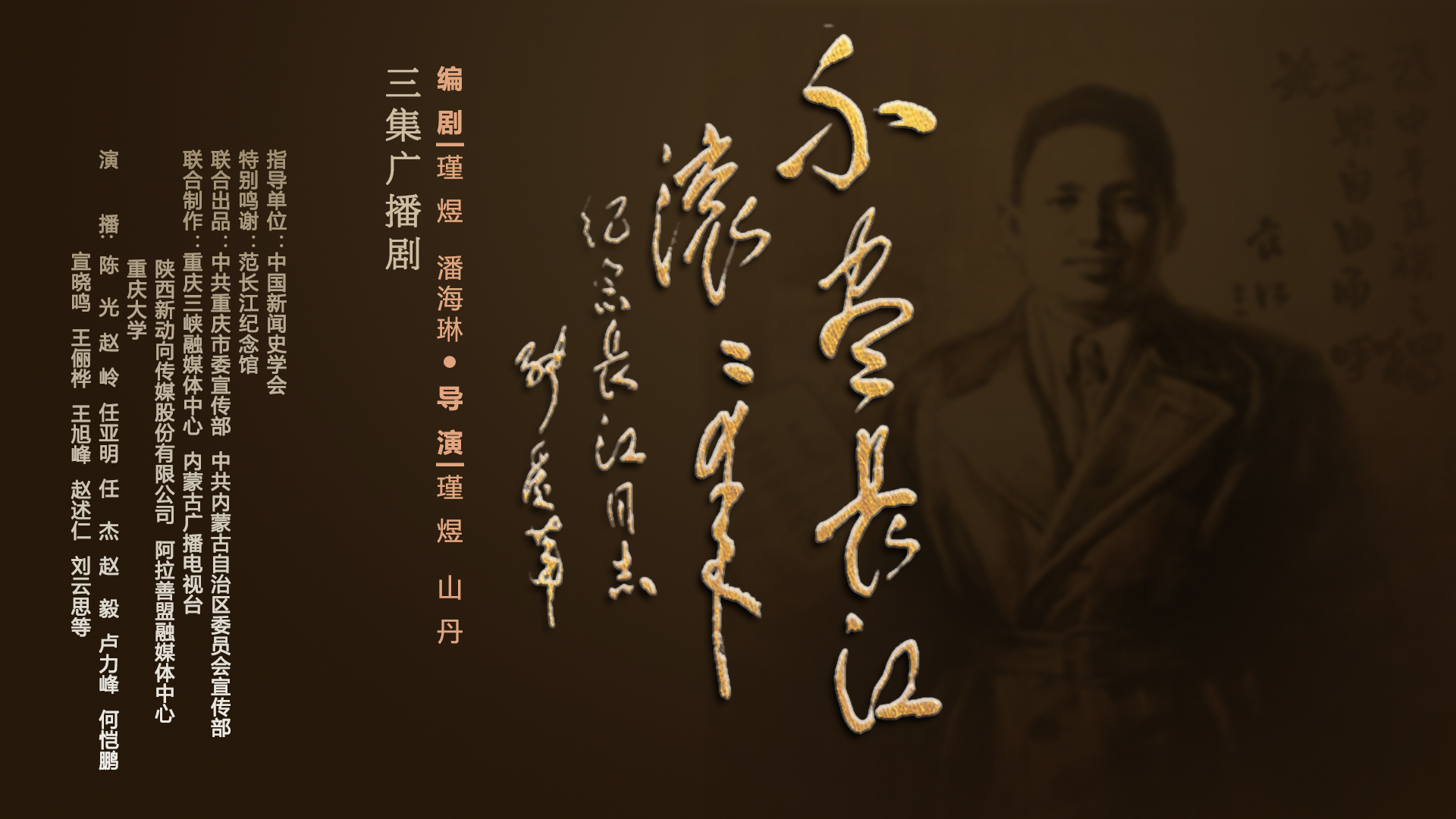

該劇生動展現了新中國新聞事業的開拓者范長江先生的生平事跡,重點聚焦范長江先生從1935年到1941年的新聞采訪實踐和革命探索歷程。作為無產階級新聞事業的棟梁和翹楚,長江先生始終以筆為槍、以墨為彈,激揚文字、縱筆放歌,是中國新聞史上一座不朽的豐碑,被贊譽為“長江一支筆,勝過百萬兵”。長江先生的非凡履歷和崇高精神是值得縱深開掘和持續書寫的創作富礦。在此之前,各地已相繼推出多部反映長江先生奮斗歷程的文藝作品,受到社會各界廣泛關注。廣播連續劇《不盡長江滾滾來》的鮮明特色在于題材和樣態,以聲音的藝術魅力詮釋長江先生的人格魅力,用聲音再現歷史風云,擘畫大師風骨,創新了表現形式,填補了創作空白。

廣播劇是具有突出特點、獨特魅力、深厚傳統的文藝樣式,被稱為“訴諸聽覺的藝術、線性的藝術、想象的藝術”。與視聽綜合藝術形式相比,廣播劇以虛寫實、以聲傳神,具有鮮明的藝術特色。其特征是將臺詞、音樂、音響效果等融為一體,塑造角色、烘托環境、營造氛圍,聽眾通過“自行腦補”,以“沉浸式”收聽進入特定的戲劇情境,打開無限的想象空間。由于廣播劇只有聽覺接受渠道,故不宜表現人物眾多的場面、復雜而多頭緒的情節,要求故事線索簡單清晰,矛盾沖突高度集中,敘事節奏簡潔明快,便于聽眾在人物背景環境與思想情感的變化中理解劇情走向,滿足審美需求。

《不盡長江滾滾來》創作團隊深刻把握廣播劇的內在創作規律,秉持“大事不虛、小事不拘”的創作理念,克服聲音線性傳播的短板和局限,刪繁就簡,去蕪存菁,提煉主題,突出主線,圍繞入川調查、綏遠大捷、西安事變、發起成立中國青年新聞記者協會、加入中國共產黨等重要節點和重大事件漸次展開,劇情飽滿緊湊,起伏跌宕,清晰勾勒長江先生由愛國新聞工作者成長為共產主義戰士的人生軌跡,有力詮釋長江先生竭力“求真相、尋真理、傳真知”的價值操守。為提升全劇的藝術水準,創作團隊還充分利用旁白解說、場景音效、背景音樂等各種手段和元素駕馭劇情、渲染氣氛,讓聽眾產生身臨其境的真實感,增強了作品的外在表現力和內在震撼力。如描寫長江先生的延安之行,劇中插入極具地域個性的陜北民歌信天游,一嗓子就把聽眾帶進黃土高原的窯洞中,巧妙地實現了時空場景的轉換;還如背景主題音樂在不同場合、不同情境的變奏演繹,曲式曲調風格多樣、音樂配器靈活多變,時而大氣磅礴、時而宛轉悠揚、時而輕松跳躍,這些都彰顯出創作團隊的細致獨到和匠心獨運。

聽罷全劇,不少聽眾都在談論該劇的劇名——“不盡長江滾滾來”,這也被認為是全劇的畫龍點睛之處。劇名借用唐代著名詩人杜甫《登高》中的名句,把長江先生波瀾壯闊的一生比作奔騰不息的萬古長江,喻指在長江先生新聞理想和人格精神的感召下,黨的新聞事業推陳出新,后繼有人。在全劇的末尾,伴隨著催人奮進的樂曲澎湃激昂,數位范長江新聞獎獲獎者發表情真意切的熾熱感言,青年新聞工作者奔赴世界各地采訪報道的實況錄音,共同回答了長江先生閃耀著新聞理想光芒的時代之問:記者是誰?他應該懷揣赤子之心,是歷史的見證者,他們記錄時代的足跡,與時代同呼吸、與民族共命運、與人民心連心。一代又一代新聞工作者的光榮使命穿越時空交匯傳承,貫穿全劇的時代主題在此凝練升華。想必每一位聆聽至此的新時代新聞工作者的內心深處都會激蕩升騰起一種豪情壯志:繼承和發揚長江先生等老一輩新聞工作者的優良傳統,堅定政治立場、牢記社會責任、守望新聞理想,深情記錄和奮力書寫中國式現代化偉大征程的恢弘長卷。

優秀作品的背后是創作團隊的集體智慧和辛勤付出。近年來,以重慶三峽融媒體中心黨委副書記、副總編輯潘海琳為代表的重慶廣播劇創作者們,直面網絡視聽迅猛發展帶來的巨大沖擊,毅然扛起重慶廣播劇創作的旗幟,堅守創作陣地,堅持深耕細作,取得豐碩成果。在推出《不盡長江滾滾來》之前,潘海琳團隊創作的廣播劇《默默流淌的愛》《寶貝回家》《“事兒媽”宋小娥》已連續三屆榮獲中宣部精神文明建設“五個一工程”獎,《心中的溜索》榮獲中國廣播電視大獎,《英雄的守護》入選中宣部慶祝中國共產黨成立100周年展播作品,以潘海琳為代表的廣播劇創作“重慶方陣”在全國廣播劇業界已占有一席之地。期待他們進一步推動廣播劇藝術的實踐探索,抓精品、抓融合、抓創新,講述火熱生活、唱響時代強音,不斷促進重慶廣播劇藝術事業的繁榮發展,讓具有重慶辨識度、全國影響力的廣播劇精品“不盡滾滾來”,為現代化新重慶建設貢獻文藝力量。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)