編者案:2024年3月,重慶方言話劇《書月樓》在山城曲藝場首輪試演。該劇以獨特的視角講述了一個山城故事,人物鮮明,臺詞地道,展現了重慶方言魅力,具有濃郁的地方特色。重慶市文化和旅游研究院、重慶市文藝評論家協會組織青年劇評人觀摩了該劇,并進行了專題評論。

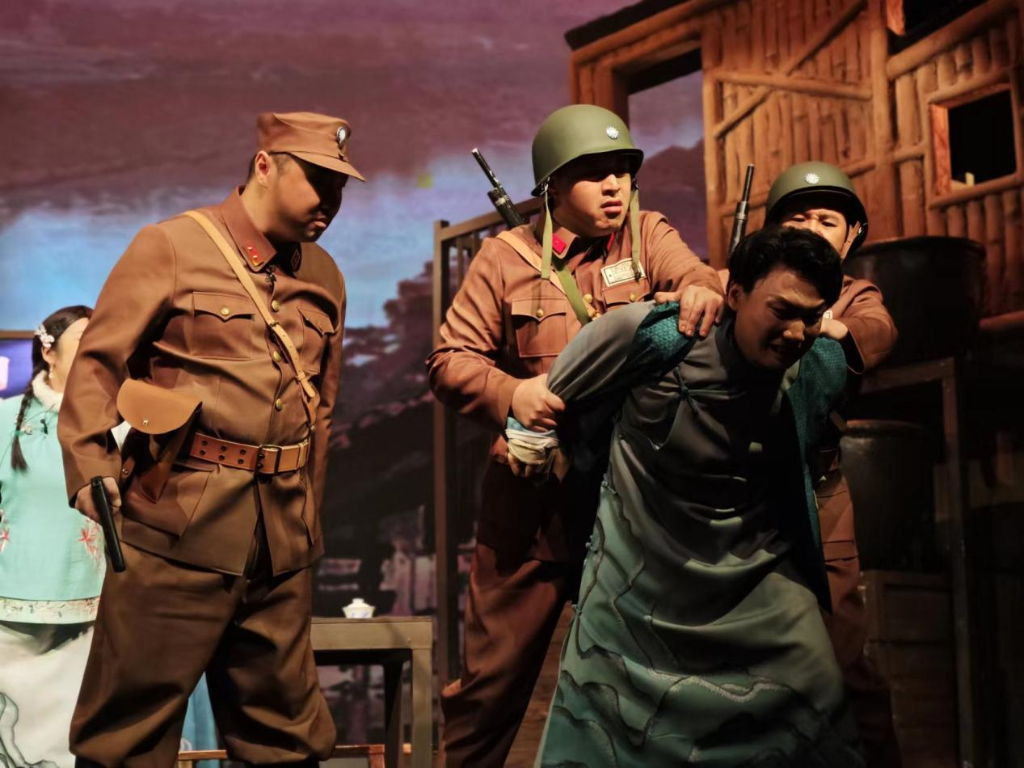

黎明以前,一天之中最黑暗的時刻降臨。彼時已然迎來曙光的北京,像遠處忽明忽暗的燈塔給予仍被迷霧籠罩的重慶堅定的指引。隨著說書人的醒木擲地有聲地重擊于桌上,觀眾們的思緒逐漸被拉回了1949年秋天的重慶。嘉陵江畔,茶館里聚集了一批身份迥異的看客們,品茶聽戲,圍著幾張桌子擺起龍門陣,書月樓的故事就在此地悄然發生。方言話劇《書月樓》由國家非物質文化遺產四川評書代表性傳承人、國家一級演員袁國虎創作表演,通過多種中華傳統文化結合,以精妙的戲劇結構、精湛的演員表演,講述了重慶解放前夕山城革命先烈心存信仰、心向黎明的感人故事。

二十余位個性鮮明的角色如何合理且巧妙地依次登場,無疑十分考驗劇作者的創作功力。《書月樓》以序幕為始,由耄耋之年的主角書齡童在評書桌前的說講引出發生于1949年前的主線故事。此后的六個場次,既是書齡童親歷的真實回憶,也是本劇故事的主體。劇目從四川評書展開,重慶方言特有的感染力很快讓劇場中的觀眾們仿佛身臨三尺書臺下,置身劇中的觀眾角色里。燈光轉暗,舞臺置景與道具開始變化,觀眾們又隨著茶館老板“當頭炮”的叫喊聲化身成了茶館里的看客。第一場戲過半,隨著唐包子、張班子、曾聾子、賈瞎子的表演定格,老年書齡童再次走上臺,回憶起當年為書月樓“搭班子”的往事。這樣的調度方式同樣出現在第二場戲中,舞臺右側,月中仙和書齡童圍桌而坐追憶兒時經歷,談及親生父母時,月中仙與書齡童的表演定格,而燈光帶動著觀眾們的視覺焦點轉移到舞臺左側,小月中仙與當頭炮正演繹著兒時畫面。作為舞臺藝術的話劇,舞美、音響與劇情的高度配合為劇目增添了更多層次與深度,多維度地生動詮釋著劇作無窮的魅力,為觀眾們帶來了一場身臨其境的沉浸式表演。

《書月樓》以“劇”為主體,與其說是評書中融入了話劇元素,不如說是一場極具故事性的話劇以評書藝術為結構連結。在人像展覽式結構下,如何做到面面俱到的同時保持故事結構的環環相扣?老年書齡童以說書人身份的四次登場層層遞進、緊密串聯,通過評書獨特的語言魅力與生動立體的舞臺表演相配合,既打破了傳統評書在表現形式上的局限,又以說書人的敘述把控戲劇節奏、娓娓道來,兩種獨立的藝術共同煥發出了新的生機。結尾,一束追光打在了老年書齡童身上,觀眾們如夢初醒。至此,書月樓的人們不再只是虛構的角色描繪,而成了一個個鮮活立體、有血有肉的真實存在,書月樓的理想之光穿透了幾十年的時光,照到了每位落幕時送出掌聲的人們。

以第一場中跑堂的茶藝表演與月中仙的四川清音徐徐展開,《書月樓》中出現了大量諸如茶藝、戲曲、民樂、名著故事等多種民間文藝形式的相互交織,觀眾在獲得視聽享受的同時也深切體會到中華傳統文化的獨特魅力,這樣的元素設置既烘托了濃郁的戲劇氛圍,也為劇目奠定了敘事基調。“今天這章書鬧熱喲,戰潼關,馬超追殺曹操”“別個姓賈,賈寶玉的賈…”這些大家耳熟能詳的名著元素出現,不僅使觀眾們倍感親切并對故事情節更為感興趣,也在潛移默化過程中對觀眾達到了寓教于樂、提升審美情趣以及文化自覺的作用。賈瞎子的竹琴、月中仙的琵琶、張班子、唐包子的金錢板……,這些民間技藝,輪番登場,唱腔、音色和其他舞臺表現,雖然曇花一現,沒有完整呈現,但已經讓人叫絕,回味無窮。

從角色演繹、戲曲演唱到器樂演奏與評書說講,《書月樓》通過精妙的戲劇節奏與舞臺呈現方式描繪了二十余位豐滿生動的角色形象。除了編劇導演等幕后人員的精巧設計,更離不開臺上話劇演員們的精湛表演與專業功底。大幕拉起,從懷抱琵琶,唱著清音《小放風箏》的月中仙開場,掩面無聲慟哭的花蝴蝶結束,臺上的演員們通過對角色細致入微的刻畫,展現出了極高的個人專業素養。多位演員的表演甚至在臺下已經開始,觀眾們的座位旁,馬前兵叫喊著“盒兒票”緩步上臺,自然地融入臺上正在進行的表演中。書月樓跑堂手中供茶客們擦手的帕子也從臺上扔到了臺下。這樣的表演方式無疑進一步為觀眾們帶來了更具真實感的觀劇體驗,伴隨著耳邊響起的叫賣置身書月樓中,即便是無實物表演也同樣極具感染力與親切感。

著名的評書表演藝術家田連元先生曾說過:“會說的說人物,不會說的說故事。”《書月樓》有著扎實的故事基底,更是在臺前幕后的創作者們通力合作下,描繪出了一群栩栩如生、性格飽滿而又形象分明的角色。大幕落下,敢愛敢恨的花蝴蝶出場時吟唱的《天涯歌女》仿佛還在耳邊,抱著盒子叫賣著的“盒兒票”與穿著軍裝的馬前兵重疊成了同一個身影。書月樓藝人班子身上擁有的是極為寶貴的獨屬重慶人的樂觀與豁達,他們彼此調侃打鬧,卻也體現了最廣大普通群眾渴望過上好日子的深切盼望。從見風使舵貪生怕死的顫翎子、狗腿子,到獨立勇敢的書齡童、月中仙,堅定守護黎明曙光的當頭炮,無論主角與配角,正派還是反派,都在劇目中充分發揮能動性。演員們根據角色的命運變化靈活調整表演節奏與力度,準確地傳遞出了角色的情感內核,貢獻了極為精彩、傳神的演繹,與優秀的劇本相得益彰、錦上添花。

黎明之后,我們將步入怎樣的世界?書齡童在第一次遇見月中仙的那個夜晚對她說,新中國成立之后,人人平等,當家作主,反對封建,反對壓迫。漫長的黑夜里,總有人仰望星空,為了實現這樣的理想世界,總有人前仆后繼地追尋、奉獻。即便走在這樣的路上會不可避免地失去許多,也許是愛情,也許是親情,但正如結尾老年書齡童所說的那樣,信仰是大愛,舍下情愛成全大愛,情愛是大愛的基礎,大愛是情愛的升華。

類型的創新表達、嚴謹的敘事結構、精湛的人物演繹加之極具美感的舞美呈現,評書劇《書月樓》進一步探索了新時代評書創作的可能性,為觀眾帶來了全新的視聽體驗,也為今后的新型評書創作提供了優秀的經驗與啟發。

文/重慶郵電大學 田新玥

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)