文/齊 東 湯雪灝

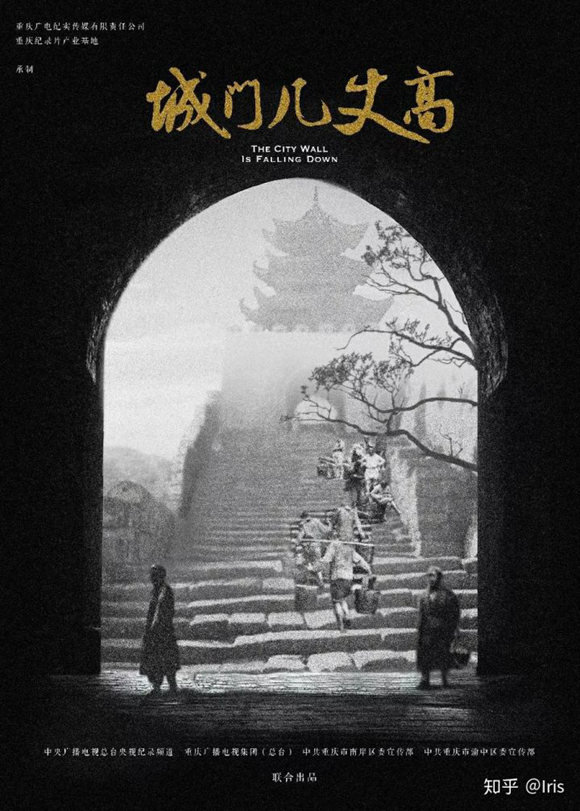

央視紀(jì)錄片頻道和重慶衛(wèi)視播出的5集系列紀(jì)錄片《城門幾丈高》(包括《朝天門》《城門開》《潮水來》《舵把子》《龍門陣》),每一集以時(shí)間為軸線,以歷史人物和歷史事件為內(nèi)核,向觀眾講述重慶百年開埠史,在光影轉(zhuǎn)換中呈現(xiàn)重慶九開八閉十七門的影像考古和文化傳承。該片獲得了國家廣播電視總局、中國廣播電影電視社會(huì)組織聯(lián)合會(huì)、中國文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的“2019年度中國最具影響力十大紀(jì)錄片入圍作品”“光影紀(jì)年第九屆中國紀(jì)錄片學(xué)院獎(jiǎng)最佳系列紀(jì)錄片獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)項(xiàng)。歷史是一座城市的文化記憶,不同的城市在不同的發(fā)展歷程中,形成了不同的文化底蘊(yùn)與城市風(fēng)格。隨著城市化的遞次演進(jìn),城市的形象與內(nèi)涵得以沉淀與升華。在城市新的定位和發(fā)展語境下,如何在守正創(chuàng)新中呈現(xiàn)歷史、傳承文化成為國家軟實(shí)力、城市內(nèi)生力建構(gòu)的重要議題,城市根脈與文化魂魄也成為城市重要的“歷史尋訪”空間。

一、影像再現(xiàn):用“看得見”來講述“看不見”

人類的傳播歷史經(jīng)歷了語言、文字、印刷、電子媒介、互聯(lián)網(wǎng)等階段。晚清以來,攝影術(shù)隨著外國人的堅(jiān)船利炮一起進(jìn)入了中華大地,直至長(zhǎng)江內(nèi)陸城市——重慶。在攝影術(shù)進(jìn)入中國之前,歷史主要以語言、文字以及手工造型藝術(shù)等形式傳承與傳播;攝影術(shù)的傳入使得近代中國的歷史能夠以一種“客觀”記錄形式留存。影像技術(shù)的出現(xiàn),讓人們可以利用這種技術(shù)對(duì)人類社會(huì)歷史活動(dòng)進(jìn)行記載和還原。通過影像媒介,歷史第一次以“原生態(tài)”的真切姿態(tài)呈現(xiàn)在后人面前,其豐富直觀的信息元素,使我們得以用一種全新的視角去穿越歲月,研讀滄桑。

當(dāng)今社會(huì),影像傳播已成為大眾傳媒的重要組成部分。影像相較于文字等抽象的語義符號(hào)來說,對(duì)受眾認(rèn)知具有較寬泛的適域度,由此成為受眾最為喜聞樂見的主流傳播方式。“影像考古”便是在這種語境下孕育而生的一種新的歷史“文本”;城市文化紀(jì)錄片,就成為“影像史”的重要表現(xiàn)形式。與此同時(shí),城門、碼頭、“火巷子”等元素在重慶的城市發(fā)展中成為這片土地的特色文化記憶,這種傳承暗合了媒介考古學(xué)的重要觀點(diǎn):“物一直處于誕生以及因使用它而產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)之中,即使這種物對(duì)于當(dāng)下是不可見的,但在考古學(xué)層面,它依然可能對(duì)現(xiàn)在與未來產(chǎn)生影響。”城市歷史是城市最為寶貴的文化遺產(chǎn),城市在不同的歷史發(fā)展中形成了不同的城市風(fēng)格與文化底蘊(yùn)。北京的“局氣”,上海的“精致”,都是城市品格的文化性表達(dá)。重慶這座城市的氣質(zhì)品格,則是孕育在大山大水、大開大合的格局之中。

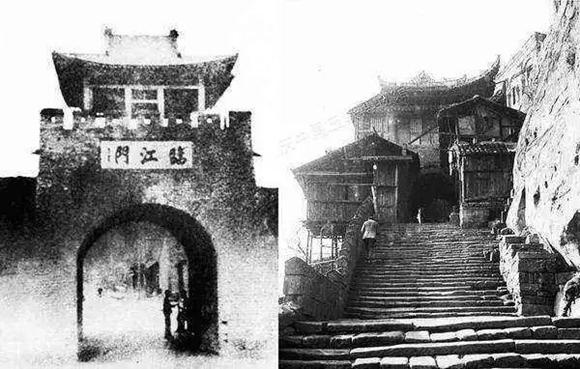

說起重慶城市的歷史變遷,九開八閉的十七座城門是重要的見證。它們見證了城市的空間拓展,也見證了“城門變碼頭”的歷史更替。在紀(jì)錄片《城門幾丈高》中,主創(chuàng)者以城門興衰為眼,覷見重慶開埠的前塵往事。在歷史文獻(xiàn)、影像資料和專家訪談中,十七門展示出重慶城市氣質(zhì)得以生成的紋理脈絡(luò)。英國人立德樂是怎樣試圖“千方百計(jì)”地進(jìn)入這塊險(xiǎn)遠(yuǎn)之地?民族企業(yè)森昌火柴廠是怎么建立投產(chǎn),又是如何在外國產(chǎn)品的傾銷下倒閉?這些都通過看得見的鏡頭語言娓娓道來。一個(gè)個(gè)歷史事件,都放在具體語境下完成“回放”解讀,并在這個(gè)過程中完成對(duì)重慶開埠形成與演變的城市文化的重新審視。

在《城門幾丈高》之前,重慶廣電集團(tuán)(總臺(tái))就已參與了以《遠(yuǎn)古之迷》等作品為代表的多部重慶歷史題材大型紀(jì)錄片的攝制工作。《大后方》《城門幾丈高》等歷史文獻(xiàn)類紀(jì)錄片的拍攝,以一種更加創(chuàng)新開放的視角,將特定時(shí)期的歷史畫面,更直觀地呈現(xiàn)在重慶與世界面前。紀(jì)錄片用看得見的重慶講述“看不見”的重慶,將現(xiàn)代城市的景象跟過去的歷史細(xì)節(jié)做無縫連接,斑駁的故城時(shí)光,煥新的城市交響,構(gòu)建出俯瞰城門又跳出城門的獨(dú)特文化視角。

二、影音互動(dòng):在尋覓和復(fù)現(xiàn)中闡釋過去

1891年重慶海關(guān)成立,是重慶正式開埠的標(biāo)志。自此以后,大量的外國人、外國資本涌入山城。外國人帶來了彼時(shí)仍被許多人視作“攝取靈魂”之妖物的攝影術(shù),并為那個(gè)年代的重慶留下了許多珍貴的歷史照片。1896年前后電影傳入中國,外國商團(tuán)以及國內(nèi)的許多電影界先驅(qū)在重慶工作生活的過程中按下電影攝影機(jī)的錄制鍵,為重慶拍攝了數(shù)量可觀的紀(jì)實(shí)性短片。

《城門幾丈高》中使用了大量的城市原始影音資料,并將這些歷史資料以現(xiàn)代手段進(jìn)行重新編排。如在第一集《朝天門》中,一開場(chǎng)便是“黑場(chǎng)”配上一段由一位德國外交官在一百多年前使用蠟盤錄音機(jī)記錄的川江 “船工號(hào)子”。緊隨著這段音樂出現(xiàn)的,便是一組由遠(yuǎn)及近的長(zhǎng)江三峽歷史照片。這組照片的編排,采用了電影中常用的開場(chǎng)鏡頭遠(yuǎn)景至近景的編排順序,形成靜態(tài)蒙太奇效果,將觀眾的視線引導(dǎo)到弓身穿行在峽江兩岸的船工身上。在本片中,使用了大量的歷史影像講述故事,這些來自美國國家檔案館、美國國會(huì)圖書館、大英圖書館、大學(xué)網(wǎng)站以及一些私人收藏的重慶老照片,通過數(shù)字技術(shù)“脈動(dòng)起來”,讓遠(yuǎn)去的歷史鮮活起來。這樣的影像呈現(xiàn)手法,不但使畫面語言更加豐富、更有沖擊力,而且為觀眾筑就了一條連結(jié)歷史原貌與現(xiàn)實(shí)原態(tài)的路徑。

聲音是紀(jì)錄片重要的組成部分,同時(shí)也是體現(xiàn)場(chǎng)景真實(shí)感的重要手段。《城門幾丈高》對(duì)聲音的運(yùn)用,可謂獨(dú)具匠心。編導(dǎo)在聲音設(shè)計(jì)時(shí),注重了音樂的豐富性、統(tǒng)一性與地域性的巧妙組合,使其成為本片審美的重要組成部分。除了片頭片尾的《重慶歌》和《城門謠》這兩首歌曲外,片中出現(xiàn)的其他17首音樂也全部由專業(yè)音樂人為本片量身打造,成為全片主旨表達(dá)的重要符號(hào)和手段。該片音樂的豐富性和統(tǒng)一性成為了審美特征的突出點(diǎn),既成就了紀(jì)錄片的主題表達(dá),幫助觀眾識(shí)別和深化了城門記憶主題主線,也是本片不可或缺的聽覺標(biāo)識(shí),紀(jì)錄片的片名也正是由廣為傳唱的《城門謠》中的歌詞得來。同時(shí),在許多靜態(tài)畫面中配上音響效果,增強(qiáng)感染力與傳播效果。如在《朝天門》中英國翻譯官馬嘉理槍殺土著居民的繪畫影像中添加手槍開槍的聲音,《龍門陣》中重慶居民修繕房屋時(shí)釘釘子的聲音,各個(gè)分集中照片切換時(shí),照相機(jī)的快門聲等等,在影像的幀幀重現(xiàn)與聲聲回響中,使觀眾穿越時(shí)光身臨其境。

與此同時(shí),本片大量引用英國商人立德樂、著名作家茅盾與國民政府官員陳克文等人日記、散文的原文,作為歷史影像的輔助“解說詞”。這種雙重互文的紀(jì)實(shí)性史料運(yùn)用,為《城門幾丈高》的真實(shí)維度、思辨厚度、人文高度提供了交替印證、漸次延展的立體表述空間。

三、傳承文化:在歷史的回響中延續(xù)城市文脈

站在新的歷史起點(diǎn)上,城市發(fā)展的主線已不再僅僅限于城市規(guī)模的擴(kuò)張、城市人口的增加以及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的謀篇布局。對(duì)重慶這座擁有三千年歷史的城市,其形象與魅力的彰顯,呈現(xiàn)在本片對(duì)“歷史尋訪”的不懈路途上。城市文化因“尋訪”而有新顯現(xiàn),因“開掘”而有新傳承。我們發(fā)現(xiàn),透過一幀幀珍貴的影像勾連起了歷史、現(xiàn)實(shí)與未來:決定一座城市的凝聚和力量、開拓與奮進(jìn),關(guān)鍵之處就在于這座城市的文化精神內(nèi)核,以及人們對(duì)此的高度認(rèn)同、不斷升華、開放包容。

《城門幾丈高》在講述重慶開埠史的同時(shí),也對(duì)城市的發(fā)展史進(jìn)行了細(xì)致爬梳。聚興誠銀行“匯兌”業(yè)務(wù)賺取差價(jià)的具體方法,內(nèi)部培訓(xùn)資料中的“方言手冊(cè)”;重慶地區(qū)第一次使用電氣;盧作孚用茶水吸引百姓,讓無數(shù)民眾第一次看到飛機(jī)飛臨北碚。這些故事讓人撫今思昔,重訪歷史現(xiàn)場(chǎng)。這一個(gè)個(gè)“昨日重現(xiàn)”的小事件,串聯(lián)出了重慶特定的歷史時(shí)空,掩“卷”之思,影像作答,也跨越朝天門,回答了今天的我們?cè)诎菖c開放中,“從哪里來,往何處去?”的歷史追問。這個(gè)國家的每一次震蕩和顛簸都成為片中人物命運(yùn)的波峰和波谷,大量泛黃的“日記”與“回憶錄”,既是見證者們的真實(shí)心靈講述,也是城市人文精神一路風(fēng)華的影像歷程。

在本片中,導(dǎo)演徐蓓借影像之筆,“書寫”城市影像的時(shí)空對(duì)話,將許多現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景與歷史影像進(jìn)行并置,使觀眾產(chǎn)生了一種影像時(shí)光流的“同框”與穿越。譬如在《龍門陣》一集中,鏡頭畫面即對(duì)重慶渝中區(qū)今日城市道路脈絡(luò)的由來“火巷子”進(jìn)行了歷史追溯。再譬如片中在重慶遭遇日軍轟炸之后,屹立在重慶城殘?jiān)珨啾谥系哪敲鏁鴮懼坝ㄓ鷱?qiáng)”的墻壁,已然成為重慶抗戰(zhàn)文化重要的精神注腳。《城門幾丈高》除了搜尋、使用許多珍貴的歷史影像外,還拍攝了許多重慶當(dāng)下的畫面:城市的熙攘,江水的流動(dòng),城門的佇立,無一不彰顯時(shí)間在歲月長(zhǎng)河中的無聲流動(dòng)。導(dǎo)演在使用影像素材的同時(shí),還使用了繪畫、數(shù)字建模等形式對(duì)城門分布、航行軌跡,江面狀況等進(jìn)行多維度表達(dá),增強(qiáng)了故事表述的具象性和生動(dòng)性。

過去是未來的鏡子,影像是幫助我們解鎖城市基因變化、打撈城市歷史的一把鑰匙。當(dāng)前,重慶作為國家重要中心城市、長(zhǎng)江上游地區(qū)經(jīng)濟(jì)中心、國家重要先進(jìn)制造業(yè)中心、西部金融中心、西部國際綜合交通樞紐和國際門戶樞紐,正在發(fā)揮著不可替代的重要作用。在打造“兩江四岸”核心區(qū),建設(shè)國際、綠色、智慧、人文現(xiàn)代城市的新時(shí)代背景下,《城門幾丈高》從城市之門的尋訪再度出發(fā),以“重慶開埠”這一歷史事件為切口,基于珍貴的史料和扎實(shí)的學(xué)術(shù)成果,利用嫻熟的視聽語言,融入大量的重慶建筑符號(hào)、人文元素和行進(jìn)軌跡,將那些已經(jīng)或正在消逝的歲月記憶再次呈現(xiàn)在世人面前,給人們尋找這座城市的歷史與發(fā)展成因,提供了重新考量審讀的樣本,也由此折射和推展出中國現(xiàn)代化的進(jìn)程。

四、結(jié)語

歷史影像與現(xiàn)代技術(shù)的結(jié)合,成功地把觀眾帶上時(shí)光機(jī),將一道道城門真實(shí)生動(dòng)地呈現(xiàn)在熒屏之上,匯成了城市影像的律動(dòng)之流,生發(fā)出山水之城的時(shí)代詠嘆。該片使得重慶這座城市的歷史文化以一種多維立體的面貌呈現(xiàn)于觀眾眼前,并與徐蓓等渝派紀(jì)錄片導(dǎo)演的前作《大后方》《抗戰(zhàn)陪都》《巴渝古鎮(zhèn)》以及重慶電視臺(tái)科教頻道紀(jì)錄片欄目《紀(jì)錄重慶》等系列城市紀(jì)錄片形成城市影像史的矩陣效應(yīng),還以其影像考古的獨(dú)特價(jià)值成為重慶的重要影像文獻(xiàn)。《城門幾丈高》回望了開放來路,還原了歷史真實(shí),沉淀了人文精神,也為重慶“行千里,致廣大”注入了賡續(xù)綿延的無盡動(dòng)能。

齊 東,重慶文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)影像藝術(shù)評(píng)論委員會(huì)委員、重慶市信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目傳播監(jiān)管中心主任;

湯雪灝,西南大學(xué)新聞傳媒學(xué)院講師,電影學(xué)博士。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)